アルバート・パーク・サーキット

| サーキット名 | アルバート・パーク・サーキット |

|---|---|

| 所在国 | オーストラリア |

| 住所 | 12 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206, Australia |

| 設立年 | 1996年 |

| 最大高低差 | 3m |

| 周回数 | 58 |

| ターン1までの距離*1 | 272m |

| 平均速度 | 206km/h |

| 最高速度 | 323km/h |

| 変速回数 | 35回/周 |

| SC導入率 | 60% |

| ウェット確率 | 20% |

| 全長 / コーナー数 | 5,278m / 14 |

| ピット長 / 損失時間 | 281m / 12.6秒 |

| エンジン負荷と全開率*2 | 73% |

| ブレーキ負荷と使用率 | 16% |

| 燃料消費レベルと量 | 1.81kg/周 |

| フューエル・エフェクト | 0.39秒/10kg |

| タイヤ負荷レベル | |

| ダウンフォースレベル | |

| グリップレベル | |

| WEBサイト | grandprix.com.au |

| SNS | twitter facebook instagram |

*1 ポールから最初の制動地点までの距離*2 全開率は時間ベース

アルバート・パーク・サーキット(英:Albert Park Circuit)とは、オーストラリア・ビクトリア州の州都メルボルンの中心地から南に約3kmの場所にある半公道コースのこと。公園内の人工湖を周回する公道と駐車場の一部が使用される。

基本的にF1とそのサポートレース、スーパーカーズ選手権のみで使用されるため、週末の序盤は路面のグリップが低い。

Courtesy Of Alfa Romeo Racing

Courtesy Of Alfa Romeo Racing

アルバート・パーク・サーキットのホームストレートを走行するF1マシン、2023年3月31日F1オーストラリアGPフリー走行

F1オーストラリアGPの初開催は1985年。アルバート・パーク・サーキットは1996年の初登場以来、F1オーストラリアGPの舞台としてシーズン開幕戦を担ってきた。だが、2020年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響でFP1開始2時間前に中止が発表され、翌2021年も物流上の課題から開催が見送られた。

3年ぶりに開催された2022年大会には、4日間で延べ41万9,114人が来場。これは、1996年の初開催時の40万1,000人を上回る過去最多の観客動員数となった。また、2005年以来最多となる32万4,000人を記録した2019年の前回大会と比較すると、129.3%の増加を達成した。

F1チームの大部分が本拠を置く英国との時差が11時間と大きいため、各チームのファクトリーのレースサポート部隊にとっては、夜通しの作業を強いられる過酷な週末となる。

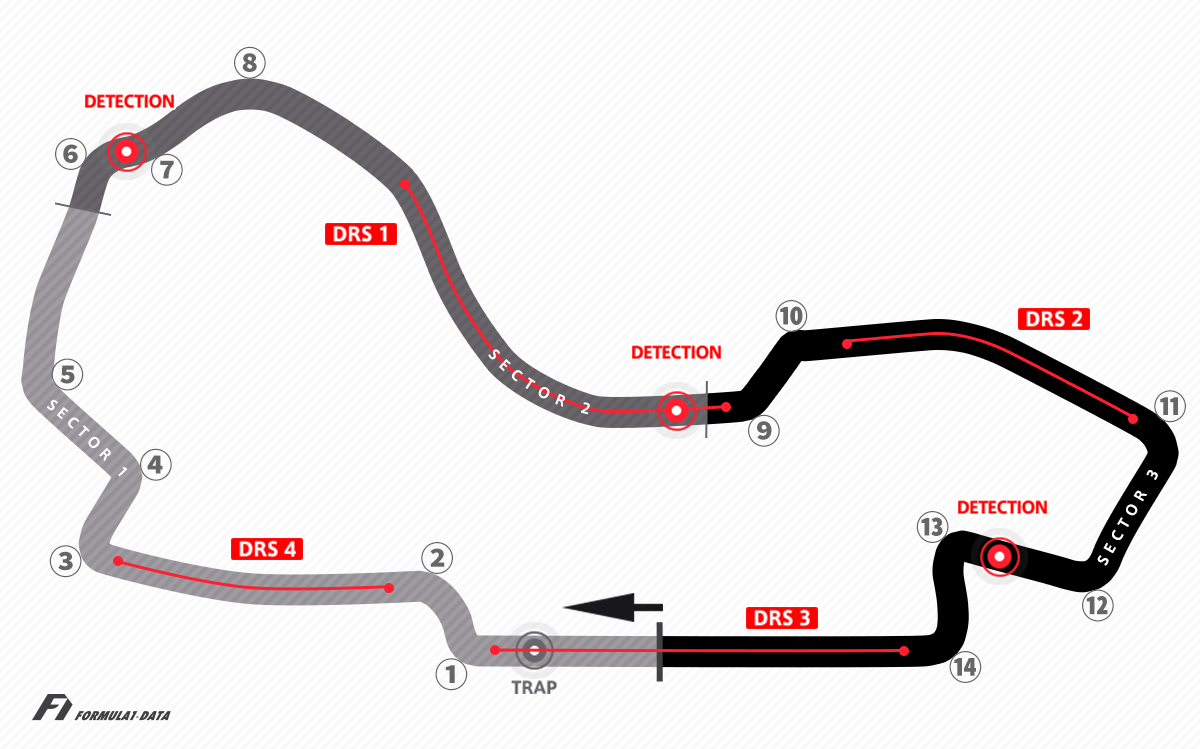

コースレイアウト

ストレートとヘアピン/直角コーナーで構成されたストップ&ゴータイプのサーキット。直線区間の終端ではハードブレーキング、コーナー出口では高いトラクションが必要とされるため、ブレーキング時スタビリティーの高さと低速域からの加速性能が求められる。

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

アルバート・パーク・サーキット(F1オーストラリアGP)のコースレイアウト図-2025年版

| セクター1 | ターン6の120m手前 |

|---|---|

| セクター2 | ターン9の140m手前 |

| スピードトラップ | ターン1の120m手前 |

DRSゾーン

2022年の3年ぶりの開催を前に史上最多となる全4箇所にDRSゾーンが設定された。安全上の理由から2日目を前に3箇所に戻されたが、2023年は4箇所に改定された。

| DRS検知地点1 | ターン6の40m奥 |

|---|---|

| DRS検知地点2 | ターン13の90m手前 |

| DRS稼働地点1 | マーシャルセクター11 |

| DRS稼働地点2 | ターン10の100m奥 |

| DRS稼働地点3 | ターン14の30m奥 |

| DRS稼働地点4 | ターン2の30m奥 |

初のレイアウト変更

2022年の3年ぶりの開催に向けて、オーバーテイクの促進を目的に1996年の初開催以来、全面的な路面の再舗装と合わせて最大規模のレイアウト変更が行われた。変更されたコーナーは7つに及び、その内の2つは撤去され、全長は5,303mから5,278mへと25m短くなった。

狭く短い280.6mのピットレーンは幅が2m拡張され、制限速度は60km/hから80km/hへと引き上げられた。この結果、長さはカレンダーの中で最も短くなり(2025年時点)、その通過時間は約12.6秒と、カレンダー最速のピットレーンとなった。

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

アルバート・パーク・サーキットの新旧レイアウトとDRSゾーン、2022年F1オーストラリアGP

最大の変更箇所はシケイン(旧ターン9及びターン10)の廃止だ。変更後は緩やかな右コーナーへと姿を変えた。ターン1、3、6、13、15はコース幅が拡張され、ターン13と15に関しては複数のレーシングラインが取れるようキャンバーが変更された。

ターン6はコース幅の拡張により、通過速度が現行の約149km/hから219km/hへと大幅に向上した。変更後のレイアウトでの最高速はターン11の330km/hで、ブレーキング時のGフォースは5.4Gに達する。

当初は約5秒の短縮が予想されていたが、予選のポールタイムは2019年の1分20秒486に対して1分17秒868と、2.618秒に留まった。

| 変更箇所 | 変更内容 |

|---|---|

| ターン1 | コース幅を2.5m拡張 |

| ターン3 | コース幅を4m拡張 |

| ターン6 | コース幅を7.5m拡張 |

| ターン9・10 | シケインを撤去 |

| ターン13 | コース幅を3.5m拡張 エントリーポイントを奥に キャンバーの変更 |

| ターン15 | コース幅を3.5m拡張 キャンバーの変更 |

2025年大会に向けては、前回大会で発生した複数の事故を受けた安全対策が施された。ターン6・7の縁石は“ネガティブ縁石”に変更され、ターン6の出口付近のグラベルトラップも拡張された。また、ピットレーン出口区間も2018年仕様に戻され、より早くコースに復帰できるようになった。

特徴

屈指のエンジン全開率

ラップタイムにおけるエンジン全開率が約72%と非常に高い。これは超高速のモンツァ・サーキットに次ぐカレンダー2番目の値で、パワーエフェクトが大きい。シフトチェンジ回数も1周あたり35回程度と、こちらもモンツァに次いで2番目に少ない。

難しいセットアップ作業

普段は使用されていないため路面が埃や砂利でかなり汚れている。そのため、イベント初日のフリー走行ではグリップが非常に低いものの、セッションを経る毎に路面状況は大幅に改善されていく。決勝当日のラップタイムが初日と比較して5秒/1周向上する事すらある。

そのため、イベントの早い段階でセットアップを煮詰めてしまうと、レース当日にマシンバランスが大幅に崩れてしまう事もある。フリー走行でタイムが良いからと言って予選・決勝でも良いとは限らないのがアルバート・パーク・サーキットの面白いところだ。

なお、開催時期が例年、現地秋にあたるため、路面には落ち葉が舞い散っており、これもグリップ低下の大きな要因となっている。ターン3~5は駐車場の路面がそのまま使われているため、他のエリア以上に滑りやすい。コース上のどの位置に合わせてセッティングを行うかもチームの腕の見せ所だ。

セーフティカーに注目

creativeCommonsCaterhamF1

通常のサーキットとは違いランオフエリアが狭く、コースの両サイドが大きな金網とウォールで覆われているため、セーフティーカーの出動回数が多い。

過去5大会の統計(2018~19年、2022~24年)では、5レース中3レースでセーフティーカー(SC)が出動されており、その確率は60%に達する。導入された回数は6回におよぶ。

そのためオーストラリアGPでは、クルマのポテンシャルも去ることながら、レース戦略を如何に緻密に練り上げるかが勝利への大きな鍵になる。各チームのストラテジストの役割は大きい。

なお、飛び散ったマシンの破片に当たりマーシャルが死亡する事故が2001年に発生してからはフェンスが大型化されるなど、安全対策が強化された。

アルバート・パーク・サーキットができるまで

アルバート・パーク・サーキットは常設ではなく仮設のサーキットであるため、グランプリウィーク開始とともに急ピッチで建設が進められ、レース終了と同時に解体される。詳しくは市街地サーキットができるまでーF1オーストラリアGP開催の舞台裏動画を参照されたい。

オーバーテイクとリタイヤ統計

2022年の大規模コース改修により、幾らか改善したものの、それでもオーバーテイクは難しい。ターン1・3の2つのオーバーテイクポイントでは、例年何らかのアクシデントが発生し、波乱の開幕戦を彩る。

オーバーテイク性の向上を狙って2018年に3番目のDRSゾーンが旧ターン12・13間に追加されたが、この年のレースでのオーバーテイク回数は全部で4回。そのうち、DRSを使用したものは3回に過ぎなかった。

コース改修後は概ね、1レースあたり30回以上の追い抜きが記録されている。

| 年 | 追い抜き | DNF | ピット回数 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 通常 | DRS | 接触 | 機械故障 | ||

| 2024年 | 5回 | 25回 | 2台 | 1台 | 36回 |

| 2023年 | 5回 | 25回 | 2台 | 1台 | 65回 |

| 2022年 | 10回 | 22回 | 2台 | 1台 | 22回 |

| 2019年 | 3回 | 7回 | 1台 | 2台 | 22回 |

| 2018年 | 1回 | 4回 | 0台 | 5台 | 20回 |

| 2017年 | 3回 | 3回 | 1台 | 6台 | 20回 |

| 2016年 | 23回 | 16回 | 2台 | 3台 | 45回 |

| 2015年 | 10回 | 3回 | 2台 | 1台 | 17回 |

コースレコード

全長5,278mの新レイアウト(2022年-)

| タイム | ドライバー | チーム | 年 | |

|---|---|---|---|---|

| ラップレコード | 1:19.813 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 2024年 |

| コースレコード | 1:15.915 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 2024年 |

全長5,303mの旧レイアウト(1996-2019年)

| タイム | ドライバー | チーム | 年 | |

|---|---|---|---|---|

| ラップレコード | 1:24.125 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 2004年 |

| コースレコード | 1:20.486 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 2019年 |

F1オーストラリアGP歴代ウィナーとポールシッター

| 開催年 | ドライバー | チーム | タイム | |

|---|---|---|---|---|

| 2025 | 優勝 | ー | ー | ー |

| ポール | ー | ー | ー | |

| 2024 | 優勝 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:20:26.843 |

| ポール | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.915 | |

| 2023 | 優勝 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:33:58.348 |

| ポール | フェルスタッペン | レッドブル | 1:25.858 | |

| 2022 | 優勝 | ルクレール | フェラーリ | 1:27:46.548 |

| ポール | ルクレール | フェラーリ | 1:17.868 | |

| 2019 | 優勝 | ボッタス | メルセデス | 1:25:27.325 |

| ポール | ハミルトン | メルセデス | 1:20.486 | |

| 2018 | 優勝 | ベッテル | フェラーリ | 1:29:33.283 |

| ポール | ハミルトン | メルセデス | 1:21.164 | |

| 2017 | 優勝 | ベッテル | フェラーリ | 1:24:11.672 |

| ポール | ハミルトン | メルセデス | 1:22.188 | |

| 2016 | 優勝 | ロズベルグ | メルセデス | 1:48:15.565 |

| ポール | ハミルトン | メルセデス | 1:23.837 | |

| 2015 | 優勝 | ハミルトン | メルセデス | 1:31:54.067 |

| ポール | ハミルトン | メルセデス | 1:26.327 | |

| 2014 | 優勝 | ロズベルグ | メルセデス | 1:32:58.710 |

| ポール | ハミルトン | メルセデス | 1:44.231 | |

| 2013 | 優勝 | ライコネン | ロータス | 1:30:03.225 |

| ポール | ベッテル | レッドブル | 1:27.407 | |

| 2012 | 優勝 | バトン | マクラーレン | 1:34:09.565 |

| ポール | ハミルトン | マクラーレン | 1:24.922 | |

| 2011 | 優勝 | ベッテル | レッドブル | 1:29:30.259 |

| ポール | ベッテル | レッドブル | 1:23.529 | |

| 2010 | 優勝 | バトン | マクラーレン | 1:33:36.531 |

| ポール | ベッテル | レッドブル | 1:23.919 | |

| 2009 | 優勝 | バトン | ブラウン | 1:34:15.784 |

| ポール | バトン | ブラウン | 1:26.202 | |

| 2008 | 優勝 | ハミルトン | マクラーレン | 1:34:50.616 |

| ポール | ハミルトン | マクラーレン | 1:26.714 | |

| 2007 | 優勝 | ライコネン | フェラーリ | 1:25:28.770 |

| ポール | ライコネン | フェラーリ | 1:26.072 | |

| 2006 | 優勝 | アロンソ | ルノー | 1:34:27.870 |

| ポール | バトン | ホンダ | 1:25.229 | |

| 2005 | 優勝 | フィジケラ | ルノー | 1:24:17.336 |

| ポール | フィジケラ | ルノー | 3:01.460 | |

| 2004 | 優勝 | シューマッハ | フェラーリ | 1:24:15.757 |

| ポール | シューマッハ | フェラーリ | 1:24.408 | |

| 2003 | 優勝 | クルサード | マクラーレン | 1:34:42.124 |

| ポール | シューマッハ | フェラーリ | 1:27.173 | |

| 2002 | 優勝 | シューマッハ | フェラーリ | 1:35:36.792 |

| ポール | バリチェロ | フェラーリ | 1:25.843 | |

| 2001 | 優勝 | シューマッハ | フェラーリ | 1:38:26.533 |

| ポール | シューマッハ | フェラーリ | 1:26.892 | |

| 2000 | 優勝 | シューマッハ | フェラーリ | 1:34:01.987 |

| ポール | ハッキネン | マクラーレン | 1:30.556 | |

| 1999 | 優勝 | アーバイン | フェラーリ | 1:35:01.659 |

| ポール | ハッキネン | マクラーレン | 1:30.462 | |

| 1998 | 優勝 | ハッキネン | マクラーレン | 1:31:45.996 |

| ポール | ハッキネン | マクラーレン | 1:30.010 | |

| 1997 | 優勝 | クルサード | マクラーレン | 1:30:28.718 |

| ポール | ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ | 1:29.369 | |

| 1996 | 優勝 | ヒル | ウィリアムズ | 1:32:50.491 |

| ポール | ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ | 1:32.371 |

サーキットの場所

画像・レース風景

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

決勝レーススタート前のグリッドとグランドスタンドに詰めかけたファン、2022年4月10日F1オーストラリアGP

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

アルバート・パーク・サーキットを走行するレッドブル・レーシングのセルジオ・ペレス、2022年4月8日F1オーストラリアGPフリー走行1

Courtesy Of Alfa Romeo Racing

Courtesy Of Alfa Romeo Racing

改修されたアルバート・パーク・サーキットの旧ターン9、2022年4月7日F1オーストラリアGP

Courtesy Of Alfa Romeo Racing

Courtesy Of Alfa Romeo Racing

F1オーストラリアGPの舞台アルバート・パーク・サーキットの湖とメルボルンの高層ビル群

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

F1オーストラリアGPの舞台アルバート・パーク・サーキット空撮画像

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

決勝レーススタート前のアルバート・パーク・サーキットのグリッドの様子、2019年F1オーストラリアGP

Courtesy Of Mercedes

Courtesy Of Mercedes

F1オーストラリアGPの舞台アルバート・パーク・サーキット上空から見たホームストレートとピットレーン