レッドブルRB21が抱える“危うい強さ”の正体─フェルスタッペンだけが知る潜在力、解決への道筋と戦いの行く先

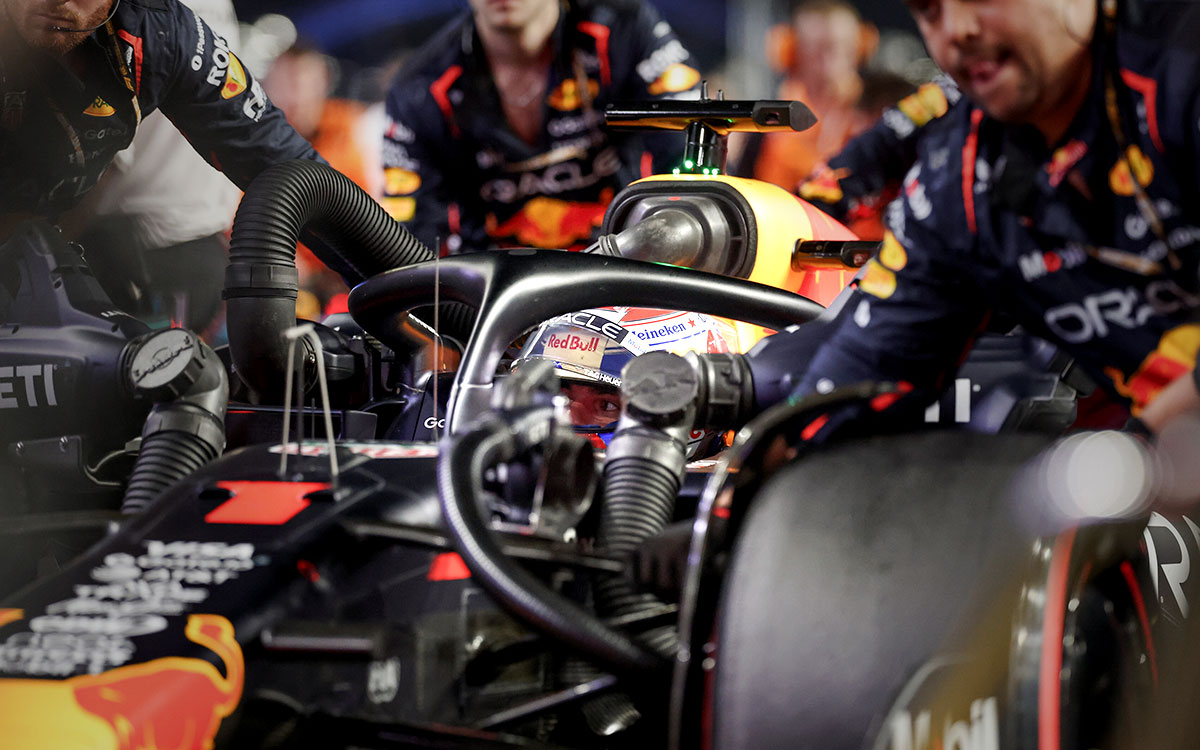

レッドブル・レーシングが2025年に投入した「RB21」は、先代「RB20」から“不安定さ”という負の遺産までも継承してしまった。理想的な条件下では強さを誇る一方で、わずかなズレで脆く崩れる──まさに“じゃじゃ馬”だ。

極端に狭いパフォーマンスの“ウィンドウ”

RB21最大の特徴は、最適な動作領域──通称“ウィンドウ”の狭さにある。レッドブルのモータースポーツ・アドバイザーであるヘルムート・マルコは、オーストリアの専門メディア『Speedweek』のコラムでこう述べている。

「適切なセットアップを見つけることは難しいものの、最適な作動ウィンドウを捉えることができれば、このクルマは間違いなく非常に高い競争力を発揮する。逆にそれができなければ、例えばバーレーンGPのように、6位争いをするのが精一杯という状況になってしまう」

つまり、”完璧なら最強、ズレれば凡庸”──これがRB21のDNAだ。

なぜRB21はこのような特性を持つのか?

問題の根源は、2023年シーズン中盤に遡る。当時、マクラーレン、フェラーリ、メルセデスが急速に力をつけるなか、競争力を向上させるためにレッドブルは、様々な選択肢の中から、ダウンフォースを強化する開発方針を打ち出した。

だが、現行のグラウンドエフェクトカー(路面と車体底面との負圧を利用する現行F1マシン)においてダウンフォースを増やす試みは、マシンバランスや安定性の悪化という副作用を伴うリスクがある。一度この負の連鎖に陥ると、そこから抜け出すのは極めて困難となる。

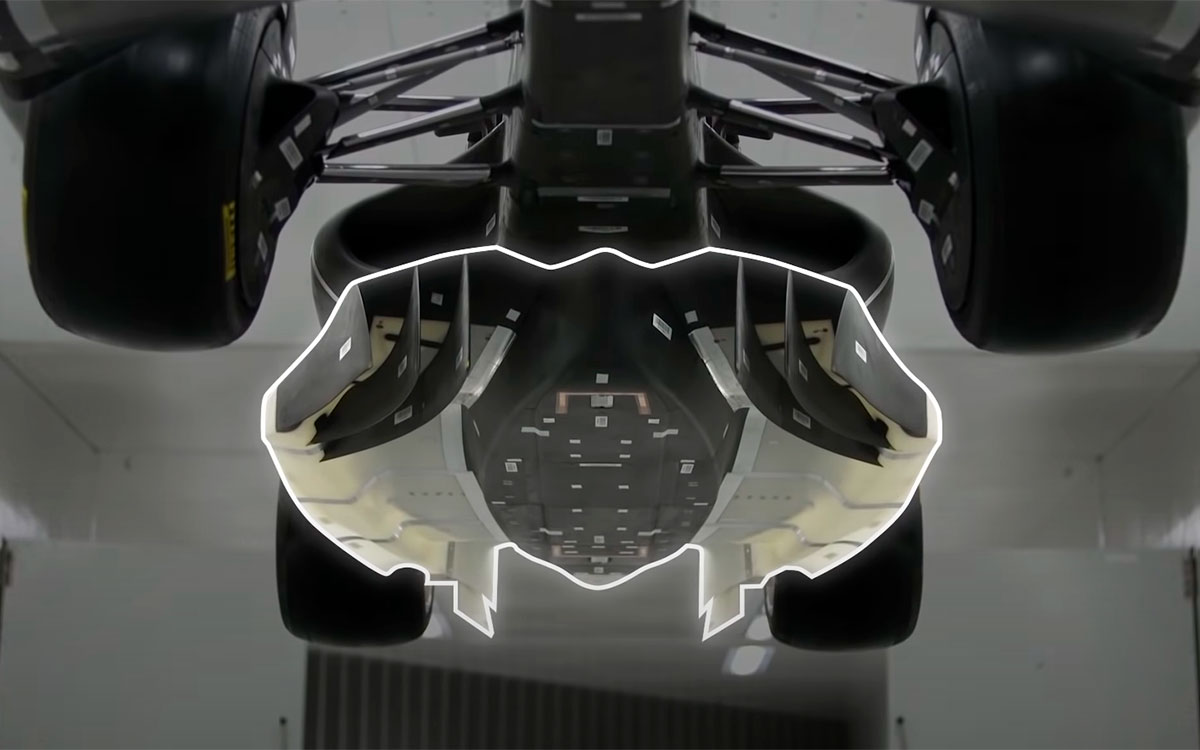

車体底面に形成される「ベンチュリートンネル」は、車体と路面の間の空気を加速させて低圧領域を作り出し、車体を路面に引き寄せる。この効果を最大化するために、エンジニアたちはライドハイト(車高)を極限まで低く設定する。

だが、これにより「ポーパシング」や「バウンシング」と呼ばれる現象が発生しやすくなる。

車速の上昇に従ってダウンフォースは増加し、車高は下がる。一定以上、車高が下がると地面との隙間が限界値を超えて小さくなり、車体底面に流れ込む空気が遮断され、ダウンフォースが突然失われる。その結果、車高が上がり、再びフロア下に空気が流れ込むことでダウンフォースが急増し…──これが繰り返されることで、クルマが連続的に上下に跳ねる現象が発生する。

copyright FORMULA 1

copyright FORMULA 1

2022年型F1マシンのフロア下部に設置された2本のベンチュリートンネル

さらに、車高の僅かな違いが及ぼす影響も増幅される。コーナリング中やブレーキング時、路面の僅かな凹凸を受けるなどして車高が変化すると、ダウンフォースが急激に減少する。同じコーナーでも、進入の仕方によってクルマの挙動が大きく変わってしまう。

加えて、速度変化による”空力ヒステリシス”──高速から低速に移る際とその逆とで空力特性が異なる──もドライバビリティを悪化させる。

例えば、車速の変化に伴う車高の変化により突如、ダウンフォースが失われた際、問題が発生していなかった車速に戻してもダウンフォースが戻らないという事態が発生する。一貫性の欠如、予測不可能――これはドライバーにとって極めて不快な挙動だ。

2023年スペインGPでのフロアアップグレードを機に、これらの問題の兆候が表れ始めた。当初はマックス・フェルスタッペンの卓越した技量でカバーされていたが、シーズンを経るごとにバランスは悪化し、現在のRB21にまでその特性が受け継がれている。

サーキット特性との関係性

RB21の競争力は、サーキットのレイアウトやコンディションに大きく左右される。RB21にとって理想なのは「高速+滑らか+涼しい」サーキットであり、「中低速+荒い+暑い」コンディションは最悪だ。

アルバート・パーク、鈴鹿、ジェッダといった高速コーナー主体のサーキットでは優れたパフォーマンスを発揮する一方、ステアリングを大きく切る必要がある中速・低速コーナーが多いレイアウトでは弱点が露呈する。

技術的な観点から見ると、ブレーキ開放時の空力バランスの変化が極端なことが問題のひとつだ。ブレーキを離すと荷重が急激にリア(後輪)側に移動してしまい、コーナーのエイペックス(頂点)に向けてバランスが崩れ、アンダーステア(前輪の滑りによりマシンが外側に膨らむ現象)が発生する。

これによりマシンがスライドし、タイヤが過熱・摩耗する。荒れた路面ではこの傾向がさらに悪化し、結果としてコーナー出口でのトラクション(駆動力)が失われ、その影響は続くコーナーにも持ち越される。

逆にグリップが高い滑らかな路面ではレッドブルに有利に働く。また、気温条件も重要で、涼しいコンディションはレッドブルに味方する傾向がある。逆に暑いコンディションではライバルのマクラーレンが勢いを増す。

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

コース上でポジション争いを繰り広げるオスカー・ピアストリ(マクラーレン)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)、2025年4月20日(日) F1サウジアラビアGP決勝(ジェッダ市街地コース)

ドライバーへの影響と適応性の差

この気難しいマシンに対して、ドライバーたちの適応度には大きな差がある。

フェルスタッペンは、フロントに鋭い応答性を求める一方、リアの不安定さを高い反射神経とスロットルコントロールでカバーできる数少ない存在だ。しかし、そんな彼でさえも「ドライビングが極めて難しい」と認めるレベルに達している。

限られた特定の条件下において、フェルスタッペンがRB21の潜在能力を引き出している一方で、チームメイトたちはこの特性に大きく苦しみ、そのポテンシャルを把握することすらできていない。

特にリアム・ローソンは全く適応できず、わずか2戦でシートを失った。比較的フェルスタッペンに近いドライビングスタイルを持つ角田裕毅は、レッドブル昇格後3戦を終えた時点である程度の順応を見せているが、それでもフェルスタッペンとの差は小さくない。

解決への道筋と今後の見通し

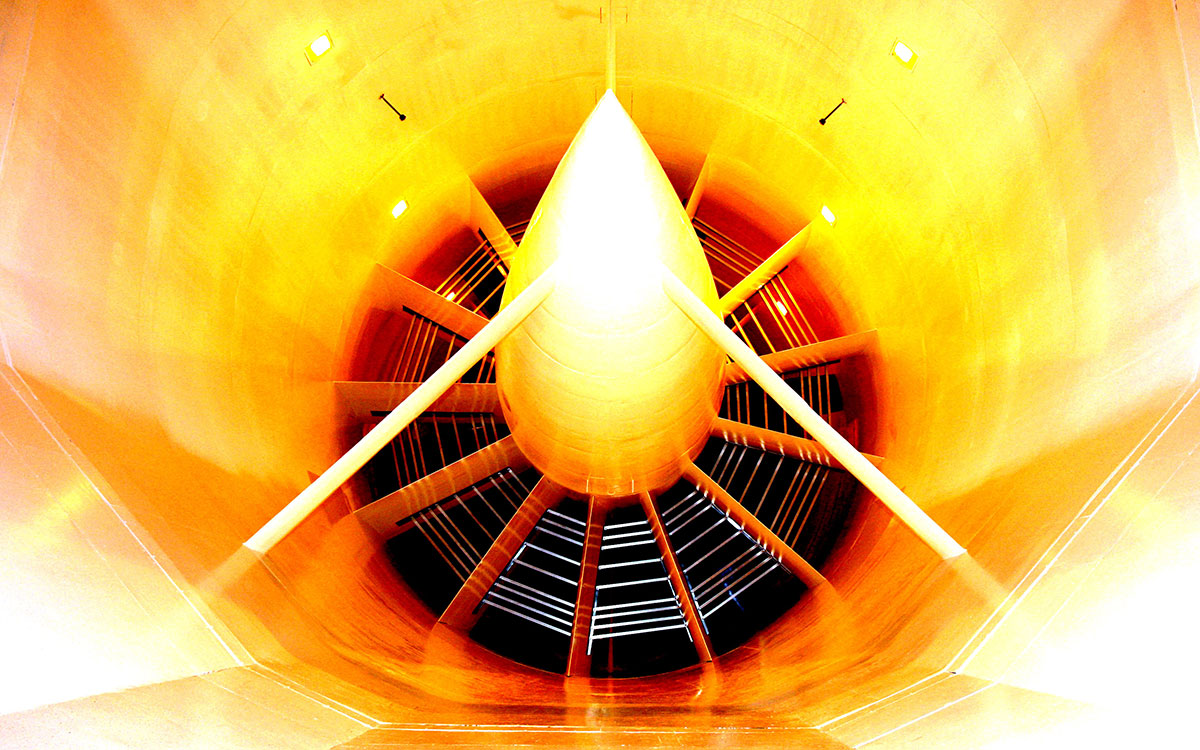

チーム代表のクリスチャン・ホーナーは、「冷戦時代の遺物」と表現する旧式の風洞設備が問題の一因だと指摘しているが、来年完成予定の最新鋭の風洞施設によって問題が解消されるかどうかは不透明だ。同じ旧式風洞を使用しているレッドブルの姉妹チーム、レーシング・ブルズからは、相関性についての不満の声が聞こえてこないためだ。

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

英国ベッドフォードにあるレッドブルの風洞施設、2014年12月18日

直近のサウジアラビアGPでは、フェルスタッペンが2位を確保した。これは、先に述べたコース特性やコンディションとの相性が主な要因だが、マルコによれば、フリー走行中の予選シミュレーションのやり方を見直し、予選および決勝に向けて自分たちの立ち位置をより正確に把握できたことも一因だった。

だが、フェルスタッペン自身は依然として多くの問題が未解決であると認めており、チームは第7戦エミリア・ロマーニャGPで予定される今季初の大規模アップグレードに望みを託している。

次戦マイアミGPでは大幅な車両改良は予定されておらず、さらに高温が予想されるため、マルコはマクラーレン有利の展開を予想している。

一方で、第9戦スペインGPから導入されるフロントウイングに関する新たな規制による戦力図の変化も注目される。これは、いわゆる“フレキシウイング”を取り締まるための新しいルールだ。

マクラーレンを筆頭に一部チームが使用していると指摘されるこのフロントウイングは、低速時にはダウンフォースを確保しつつ、高速時には適度にたわむことで、フロントエンドの過剰なダウンフォース、ドラッグ(空気抵抗)を抑制する効果を持つ。これにより、マシンのバランス調整が容易になり、セットアップの選択肢が広がっていた。