技術解説:驚異50%を超えるF1エンジンの熱効率、エコ=ハイパフォーマンスを意味する時代

F1で使用されるエンジンはパフォーマンスが最重要項目であり、燃費の良さとは無縁の代物であった。だが、レース中の燃料補給が禁止され、燃料流量が制限されたパワーユニット時代においては、熱効率が良い、すなわち温室効果ガスを抑制するエンジンが「ハイパフォーマンス」と同義となった。

2014年以降F1で使用されているパワーユニットの熱効率には目を見張るものがある。世界初の内燃エンジンが発明されたのは、今から遡ること143年前の1876年。ドイツ人のニコラス・アウグスト・オットーによって生み出されたそのエンジンの熱効率は約17%であった。これは、投入された燃料の83%が無駄になっていた事を意味する。

ハイブリッド・ターボが導入された時、市販車エンジンの熱効率平均は概ね30%程度。人類は100年以上の歳月をかけて、ようやく13%の効率化を果たした。それでもなお、入れたガソリンの3分の2はクルマを動かす動力とはならず、空気中に放熱されていた。ガソリン1リットルが150円だとすると、100円分は大気を暖める事に使われたわけである。

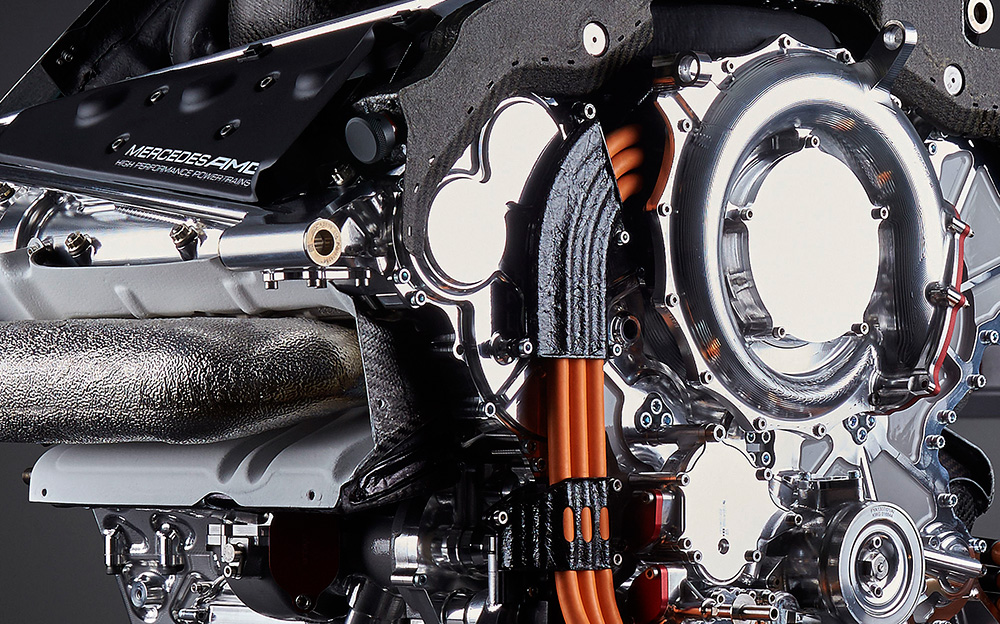

ハイブリッド時代のF1絶対王者メルセデスのパワーユニットは、グリッドで最も性能が高いと信じられているが、2018年シーズン用の「F1 M08 EQ Power+」は開発段階で既に50%を超える熱効率を達成。燃料の燃焼効率を向上させると共に機械摩擦損失の低減を突き詰めた。高燃費の代名詞とも言えるトヨタの最新版のプリウスが40%である事を考えれば、驚異的な数値と言える。

パワーユニットの熱効率向上の大きな立役者とされるのがバッテリーだ。所謂「ES=エナジーストア」と呼ばれるもので、回生エネルギーの貯蔵に使われる。レギュレーションではリチウムイオンバッテリーの最低重量を20kgと定めている。

シルバーアローのPU開発拠点、英国ブリックスワースにある「メルセデスAMGハイパフォーマンス・パワートレインズ」で2007年に試作されたエネルギー回生システム第一号に使われていたバッテリーは109kgもの重量で、そのエネルギー効率は39%に過ぎなかった。だがそれから10年、貯蔵効率を表すエネルギー密度は倍増、電力密度は12倍に増加。エネルギー効率は96%に達し、2.5倍近くの効率向上を果たした。

F1は何十年もの間「走る実験室」などと呼ばれ、次世代の量販車に投入される新技術や知見を生み出すとされていたが、実際には必ずしもそうでない部分があったようだ。というのも、F1に用いられるテクノロジーは余りにも高コストであり、市販車に導入するのは高価過ぎたからだ。

しかしながら、ハイブリッド・ターボの導入によってそれも変化した。F1でパフォーマンスを追求する事は、「エコ」で「燃費の良い」エンジンの開発を意味する事となり、レースでのリザルトを追い求める事が、本業である市販車への技術転用を可能にする時代となったのだ。