“異質すぎる”F1マシン、最高速400km到達か―2026年新時代の未来像…何がどう変わる?

低下が予想されるラップタイムとは対照的に、2026年に登場する次世代F1マシンは、シミュレーション段階で既に前例のない最高速を叩き出しているようだ。現在までのF1における歴代最高速は、2016年ヨーロッパGP予選でバルテリ・ボッタスがウィリアムズFW38で記録した378km/hだが、それを大幅に更新する可能性が浮上している。

圧倒的な加速性能と技術的背景

独専門誌『auto motor und sport』によると、メルセデスのチーム代表トト・ウォルフは「フルパワーを解放すれば時速400kmに迫る」と語り、その加速性能がかつてない領域にあると指摘。さらに、アストンマーチンのリザーブドライバー、フェリペ・ドルゴビッチは「ロケットに乗っているようだ」と表現し、そのスピード感を強調する。

あまりに速すぎる最高速に対し、市街地コースでの速度抑制を求める声も出ている。アウディF1のマッティア・ビノットは「調整がなければ、モナコのトンネルを時速350kmで駆け抜けることになってしまう」と懸念を示した。

copyright FIA

copyright FIA

2026年型F1マシンのレンダリングイメージ、2024年12月12日 (8)

次世代マシンが極端な高速域に到達する背景には主に2つの要因がある。ひとつはアクティブエアロの導入により、ストレートでは常時DRSが開いているかのような状態が再現されること。もうひとつは、電動パワーが現行比で約3倍に引き上げられ、トルクが飛躍的に増加することだ。

なお、次世代パワーユニットのシステム総出力は、現行のV6ハイブリッドより約100馬力増える見通しで、100%持続可能な燃料の導入と合わせて1,100馬力程度になると見込まれている。

ストレート最速、コーナーは減速――変化するマシン特性

新型マシンの設計思想はドライバーに対し、ドライビング感覚のアップデートを要求する。ストレートでは中盤で速度が最高点に達し、その後はパワーユニットが回生モードへ移行。エンジン回転をバッテリー充電に使い、ドライバーはブレーキングポイントまで惰性で走行する運用が想定される。

ドルゴビッチは「ストレート後半で突然パワーが落ちるのは慣れが必要」と述べ、新しい感覚への適応が不可欠だと指摘する。

copyright FIA

copyright FIA

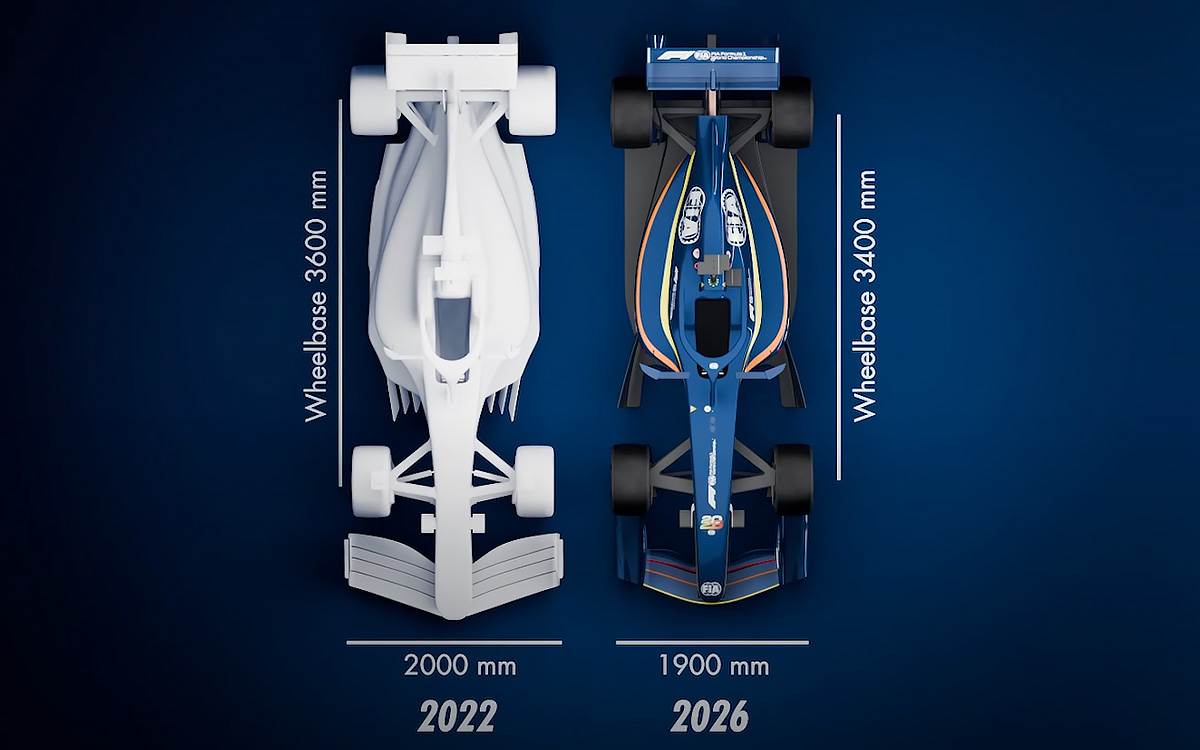

2022年型と2026年型F1マシンの車体寸法比較

一方で、アンダーフロアの密閉性が低下してヴェンチュリ効果が弱まり、ダウンフォースは減少。さらにタイヤ幅も縮小されることから、グリップ全体が低下する。その結果、コーナリング性能は落ち、新規則導入初期段階ではラップタイムが1周あたり1~3秒ほど低下すると見込まれている。

こうして「コーナーでは遅く、ストレートでは速い」という、これまでにない特性を持つF1マシンが登場することになる。

評価が分かれるドライバーと関係者

この異質なマシン特性に対し、ドライバーや関係者からは様々な意見が出ている。フェラーリのシャルル・ルクレールは初期テストの印象について、「楽しさがない。これでレースをするなんて想像できない」と懸念を示した。

これに対して、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは「まだ初期段階」と冷静に受け止め、ウォルフも「完成してもいないものを批判するべきではない」と反論。また、F1のステファノ・ドメニカリCEOも「従来とは違う走行感覚になるだろうが、必ずしも悪いことではなく、すぐに慣れるだろう」と前向きな見解を示している。

copyright FIA

copyright FIA

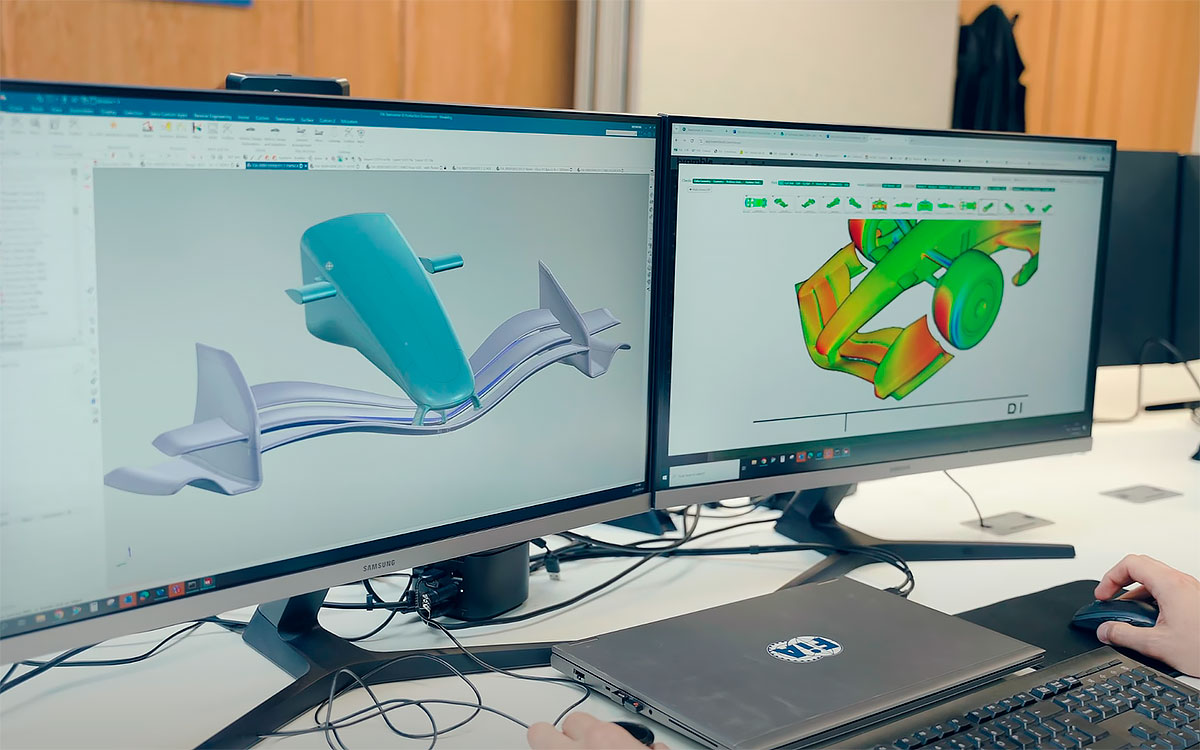

2026年型F1マシンの3Dモデリングが映されたモニター

再び問われるドライバーの力量

国際自動車連盟(FIA)のシングルシーター部門を統括するニコラス・トンバジスは、新たなレギュレーションの狙いについて「ドライブが難しく、世界最高のドライバーの腕試しになるようなクルマを目指している」と強調する。

一時的に電動パワーを上乗せして速度を引き上げる「マニュアル・オーバーライド・モード」の導入により、ドライバーはエネルギーマネジメントにより深く関与できるようになる。そのため、走行中の戦略的判断力がこれまで以上に重要になると見込まれている。

ウィリアムズのアレックス・アルボンは「パワーをどう使い、どう効率的に充電するか。その理解と活用次第で差がつく」と語り、エネルギーマネジメント能力と戦略眼が成績を左右するとの見方を示す。

さらに、アンダーフロアの密閉性低下によって車高調整の幅が広がり、セットアップの自由度が増すことで挙動制御がしやすくなる可能性もある。その結果、アンダーステアやオーバーステアが抑制され、マシン全体として扱いやすさが向上するとの見解も出ている。