鈴鹿サーキット

| サーキット名 | 鈴鹿サーキット |

|---|---|

| 所在国 | 日本 |

| 住所 | 三重県鈴鹿市稲生町7992 |

| 設立年 | 1962年 |

| 設計 | ジョン・フーゲンホルツ、塩崎定夫 |

| 最大高低差 | 40m |

| 周回数 | 53 |

| ターン1までの距離*1 | 277m |

| 平均速度 | 211km/h |

| 最高速度 | 323km/h |

| 変速回数 | 47回/周 |

| SC導入率 | 60% |

| ウェット確率 | 20% |

| 全長 / コーナー数 | 5,807m / 18 |

| ピット長 / 損失時間 | 395m / 17.7秒 |

| エンジン負荷と全開率*2 | 62% |

| ブレーキ負荷と使用率 | 10% |

| 燃料消費レベルと量 | 1.98kg/周 |

| フューエル・エフェクト | 0.40秒/10kg |

| タイヤ負荷レベル | |

| ダウンフォースレベル | |

| グリップレベル | |

| WEBサイト | www.suzukacircuit.jp |

| SNS | twitter facebook instagram |

*1 ポールから最初の制動地点までの距離*2 全開率は時間ベース

鈴鹿サーキットは、F1日本GPやスーパーフォーミュラ、鈴鹿8時間耐久ロードレースなどの開催で知られる三重県鈴鹿市にある国際レーシングコースである。

レーシングコースの他に、遊園地やホテル等を備える複合レジャー施設で、日本の大手自動車メーカーであるホンダの子会社、ホンダモビリティランド株式会社が運営する。

完成は1962年9月。ドイツ人のジョン・フーゲンホルツのアドバイスを受け誕生した立体交差の8の字型のレイアウトは当時、先進的と高く評された。これはコースの中で時計回りと反時計回りの両方が存在するという事を意味する。F1コースの中では唯一だ。

以来、小規模な改修を重ねて現在に至っているが、1980年代に実施された改修が最も大きく、最終コーナー手前にシケインが、そしてデグナーが2つのコーナー分割された。

Courtesy Of Honda Motor Co., Ltd

Courtesy Of Honda Motor Co., Ltd

鈴鹿サーキット上空を飛行するホンダジェット、2019年10月13日に鈴鹿サーキットで開催されたF1日本GP決勝にて

Courtesy Of モビリティランド

Courtesy Of モビリティランド

鈴鹿サーキットの”みんなの冒険プール”「アクア・アドベンチャー」

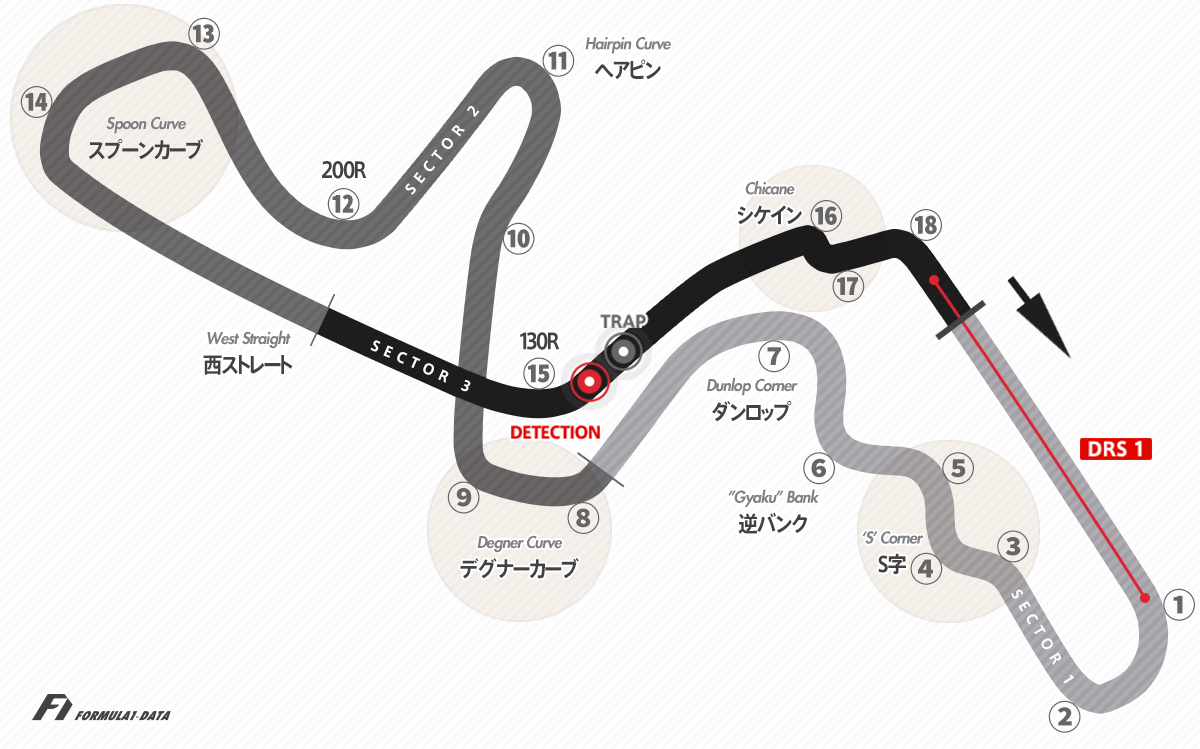

コースレイアウト

ステアリングを動かさずに済むセクションが殆どなく、ドライバーの腕が試される。DRSゾーンはメインストレートの1箇所のみ。検出ポイントはターン15の70m手前、DRS開始地点はコントロールラインの100mに設定される。コース前半はマシンの空力効率が、そして後半ではエンジン馬力が要求される。

鈴鹿サーキット(F1日本GP)の国際レーシングコースのレイアウト図、2022年

| セクター1 | ターン8の105m手前 |

|---|---|

| セクター2 | ターン15の270m手前 |

| スピードトラップ | ターン15の70m奥 |

| 区間 | 長さ |

|---|---|

| フルコース(2輪) | 5,821m |

| フルコース(4輪) | 5,807m |

| 西コース(2輪) | 3,483m |

| 西コース(4輪) | 3,475m |

| 東コース | 2,243m |

| メインストレート | 約800m |

| 西ストレート | 約1,000m |

DRSゾーン

| DRS検知地点 | ターン16の50m手前 |

|---|---|

| DRS稼働地点 | コントロールラインの100m手前 |

ターン1・2

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

鈴鹿サーキットのホームストレート、ターン1、S字、2011年11月7日F1日本GP

貴重なオーバーテイクポイントの一つ。下り坂のホームストレートからスリップストリームを使い、レイトブレーキングで前走車を攻略する。

F1マシンの場合、全開でターン1を抜けた後、ターン2に向けて制動する。ターン2を如何に高速で周り立ち上がるかが、S字の出来を左右する。

S字 / Turn3,4,5

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

晴天に恵まれた2019年のF1F1日本GP決勝レース、鈴鹿サーキットのS字区間にて

世界のトップドライバーがこぞって絶賛するのが、ダンロップコーナーまで続く第一セクターの連続コーナー区間であり、S字コーナーだ(ターン3・4・5)。上空から見るとアルファベットの「S」のような形状であるため、このように呼ばれている。ターン3=70R、ターン4=70R、ターン5=75R。

若干上りながらも左、右、左と続くS字では、適切な走行ラインを見出してリズミカルに曲がっていく事が重要だ。S時の最初のターン3の侵入をミスすると、ダンロップコーナーを抜けるまで立て直すことが出来ない。鈴鹿でのラップタイム向上最大の鍵はS字にあり、と言われる。

逆バンク / Turn6

一般にコーナーは外側から内側に向けて傾斜(バンク)しているが、ターン6はほどんど勾配がなくフラットであるため、実際に走行すると傾斜が逆(内側から外側に向けて傾斜)であるかのように錯覚してしまう事から、親しみを込めて「逆バンク」と呼ばれている。

ダンロップコーナー / Turn7

7.8%と、鈴鹿の中で最も上り勾配がきついのがダンロップコーナー。130Rと200Rが続く複合コーナーで、F1マシンはアクセル全開でここを駆け抜ける。ダンロップからの脱出の際には、次のデグナーに備えてイン側に寄っておく必要がある。

なお2023年6月1日より、新たなネーミングライツ契約により「NIPPOコーナー」と命名された。

デグナーカーブ / Turn8,9

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

鈴鹿サーキットのデグナー2個目(ターン9)、2011年10月7日F1日本GP

8・9コーナーで構成されるデグナー・カーブは、鈴鹿初心者ドライバーにとって“悪名高き”難所として知られている。この名称は、旧東ドイツ出身のレーシングライダー、エルンスト・デグナーが1962年、鈴鹿サーキットの開業イベントとして開催されたレース中にこの場所で転倒したことに由来する。

当時は単一のコーナーだったが、1987年に改修が施され、Rの異なる2つのコーナーを短い直線でつないだ現在の形状へと変更された。以来、数多くのドライバーがここでクラッシュを喫している。技巧と度胸が試されるこのセクションは、鈴鹿の“洗礼”の1つとして知られる。

「デグナー1つ目」(ターン8)は、ライン上にバンプ(路面の凹凸)があるため、ブレーキングが非常に難しい。多くの場合、1つ目の進入でラインを外し、「デグナー2つ目」(ターン9)に到達する前にグラベルへ飛び出すか、2つ目をうまく脱出できずにコースアウトしてしまうケースが見られる。

2020年1月に、ターン8の100m手前の地点からターン9までの路面が再舗装されると共に、この区間の人工芝が取り除かれ、新たに二重縁石が設置された。また2022年の冬にはS字とダンロップコーナー付近の路面が再舗装された。

特徴

高いエンジン全開率

全18コーナーを要するにも関わらず、鈴鹿のエンジン全開率はF1サーキット全体の平均よりも約30%も高く、1周の内およそ66%はフルスロットル状態となる。時速100㎞以下で通過するものはヘアピン(11コーナー)のみ。とは言え、1周を通して全体的に高いわけではなく、スプーン出口から最終シケインまでの区間によるところが大きい。

300km/h以上の速度で通過する超高速コーナー”130R”を含むそのセクションは約1.5km、直線コースではないものの、F1マシンにとってはエンジン全開の事実上のストレートとなる。

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

鈴鹿サーキットの西ストレートと130R(ターン15)、2011年10月7日F1日本GP

最高速を記録するのは最終シケイン手前。F1マシンは時速320㎞にまで達する。最長のスロットル全開時間は16秒。ブレーキを使う場面は一周の内たったの10%で、負荷はほとんど無い。高速サーキットだけに、高速走行時のマシンバランスが重要。タイムを上げるには、リアのスタビリティと応答性の良いフロントが必要となる。

鈴鹿はエンジンパワーと重量がラップタイムに与える影響が多いトラックであり、概ね10馬力あたり0.19秒/1周、10kgあたり0.20秒/1周の違いを生むとされる。

ドライバーから愛される鈴鹿

世界屈指のテクニカルコースであり、多くのドライバーに愛される。4度のF1ワールドチャンピオンであるセバスチャン・ベッテルは「神の作りしサーキット」と評し崇めたと伝えられるが、本人は発言した記憶はないとコメント。とは言え、世界で一番好きなサーキットだと断言する。

スーパーフォーミュラで日本滞在経験もあるピエール・ガスリーは、S字区間を含む鈴鹿のセクター1はF1サーキットの中でベストなセクションだと絶賛する。

タイヤへの高い負荷

鈴鹿サーキットはタイヤの摩耗レベルが高く、シーズンで最もタイヤに厳しいサーキットの1つとして知られる。そのため例年、2ストップ戦略が主流となる傾向にある。

S字や130R等の高速コーナーでは、地面に対して水平方向の力がタイヤを襲う。これによってタイヤの温度は上昇し、発生した熱がゴムの組成を変化させる事で性能が低下。いわゆるサーマル・デグラデーションによってパフォーマンスが低下する。

勝利へのポイント – S字の攻略

鈴鹿での1周のおよそ3分の2は、コーナリングに費やされることになる。つまり、如何にコーナリングに合わせたセットアップができるかが勝利の鍵を握る。S字を制する者が鈴鹿を制す、というわけだ。

© HONDA 鈴鹿サーキットのS字区間

S字攻略の鍵を握るのはターン2。ここを高速で通過することがS字区間のラップタイムを大きく左右する。ターン1からターン9までの連続コーナーをいかにリズムよく駆け抜けられるかが肝。コーナーを一つミスすると、次のコーナーへのアプローチに影響が及ぶため、その後に続く全てのコーナリングが台無しになってしまう。

その昔、ルイス・ハミルトンがマクラーレンでF1デビューした2007年。鈴鹿初走行のハミルトンは、チームメイトであるジェンソン・バトンのタイムに遠く及ばなかった。そこでルイスはジェンソンに教えを請うたらしい。すると、ジェンソンのタイムにグッと肉薄できるようになったそうだ。

鈴鹿はドライバーズサーキットと呼ばれ、特に初心者には手厳しい。初めて走るドライバーにとっては、心優しきベテランドライバーがチームメイトにいることも勝利へのポイントと言えよう。

ピットとセーフティーカー

ピットレーンは413m、ピットストップでのタイムロスは約22秒となる。大雨が降るとコース上に川ができてしまう事、コース幅が狭くバリアが近い事などから、セーフティーカー出動率は60%(過去5年の統計データ)と高い。

オーバーテイクとリタイヤ統計

コース幅が狭いためオーバーテイクは決して簡単ではないが、ゼロというわけでもない。

主要なオーバーテイクポイントは全部で3箇所。DRS区間の終端であるホームストレート先のターン1と、西ストレートから130Rを経て最初にブレーキを踏む最終シケイン、そして小林可夢偉がオーバーテイクショーでファンを魅了したヘアピンの3箇所だ。

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

鈴鹿サーキットのヘアピン、2012年10月5日F1日本GP

| 年 | 追い抜き | DNF | ピット回数 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 通常 | DRS | 接触 | 機械故障 | ||

| 2025年 | -回 | -回 | -台 | -台 | -回 |

| 2024年 | 17回 | 29回 | 2台 | 1台 | 54回 |

| 2023年 | 14回 | 13回 | 5台 | 0台 | 43回 |

| 2022年 | 28回 | 0回 | 2台 | 0台 | 42回 |

| 2019年 | 26回 | 26回 | 3台 | 0台 | 31回 |

| 2018年 | 35回 | 20回 | 1台 | 2台 | 23回 |

| 2017年 | 9回 | 8回 | 2台 | 3台 | 22回 |

| 2016年 | 30回 | 19回 | 0台 | 0台 | 38回 |

| 2015年 | 12回 | 9回 | 0台 | 0台 | 44回 |

サーキットの場所と航空写真

東に伊勢湾を望む小高い丘陵地帯に位置する。最寄り駅は伊勢鉄道線の鈴鹿サーキット稲生だが、海辺にある近鉄名古屋線の白子駅からバスも出ている。白子駅では、レースを終えたドライバーと遭遇できるチャンスも多い。

コースレコード

| タイム | ドライバー | チーム | 年 | |

|---|---|---|---|---|

| ラップレコード | 1:30.965 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 2025年 |

| コースレコード | 1:26.983 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 2025年 |

設立の経緯

ホンダが二輪レースであるマン島TTレースへの挑戦を始めた1959年当時、国内には現代的なレース場がなかったためテスト開発に困難をきたしていた。本田宗一郎の「うちで作っちゃれ!」の鶴の一声で、鈴鹿サーキットの建設が始まった。

当初、容易に建設可能な水田地帯が候補地域として挙がっていたが、宗一郎の「田んぼをつぶしてはいかん、米は大事にしろ」との命で、わざわざ丘陵地帯の雑木林を切り開く事になった。本田宗一郎という人物は、思想と哲学を持ち合わせた経営者であった。

建設には現在の価値に換算して約255億円もの巨額の投資が必要だったが、専務である藤沢武夫が自宅を抵当に入れるなどして、推進に向けての意見をまとめたと言われる。

1961年6月に着工。1年3ヶ月後の1962年9月に完成した。当時の全長は6,004m。メインスタンドの収容人数は1万人で、1962年11月にオープニングレースとして第1回全日本選手権ロードレースが開催され、翌1963年5月には、日本初の本格的モーターレース、第1回日本グランプリ自動車レースが開催された。

F1日本GP歴代ウィナーとポールシッター

| 開催年 | ドライバー | チーム | タイム | |

|---|---|---|---|---|

| 2025 | 優勝 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:22:06.983 |

| ポール | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:26.983 | |

| 2024 | 優勝 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:54:23.566 |

| ポール | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:28.197 | |

| 2023 | 優勝 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:30:58.421 |

| ポール | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:28.877 | 2022 | 優勝 | マックス・フェルスタッペン | レッドブルRBPT | 3:01:44.004 |

| ポール | マックス・フェルスタッペン | レッドブルRBPT | 1:29.304 | |

| 2019 | 優勝 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:21:46.755 |

| ポール | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:27.064 | |

| 2018 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:27:17.062 |

| ポール | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:27.760 | |

| 2017 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:27:31.194 |

| ポール | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:27.319 | |

| 2016 | 優勝 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:26:43.333 |

| ポール | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:30.647 | |

| 2015 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28:06.508 |

| ポール | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:32.584 | |

| 2014 | 優勝 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:51:43.021 |

| ポール | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:32.506 | |

| 2013 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:26:49.301 |

| ポール | マーク・ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:30.915 | |

| 2012 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:28:56.242 |

| ポール | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30.839 | |

| 2011 | 優勝 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1:30:53.427 |

| ポール | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30.466 | |

| 2010 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30:27.323 |

| ポール | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:30.785 | |

| 2009 | 優勝 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:28:20.443 |

| ポール | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1:32.160 | |

| 2008 | 富士スピードウェイ | |||

| 2007 | 富士スピードウェイ | |||

| 2006 | 優勝 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:23:53.413 |

| ポール | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:29.599 | |

| 2005 | 優勝 | ラルフ・シューマッハ | トヨタ | 1:46.106 |

| ポール | キミ・ライコネン | マクラーレン・メルセデス | 1:29:02.212 | |

| 2004 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:24:26.985 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:33.542 | |

| 2003 | 優勝 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 1:25:11.743 |

| ポール | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 1:30.758 | |

| 2002 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:26:59.698 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:31.317 | |

| 2001 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:27:33.298 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:32.484 | |

| 2000 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:29:53.435 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:35.825 | |

| 1999 | 優勝 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31:18.785 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:37.470 | |

| 1998 | 優勝 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1:27:22.535 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:36.293 | |

| 1997 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:29:48.446 |

| ポール | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ・ルノー | 1:36.071 | |

| 1996 | 優勝 | デイモン・ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:32:33.791 |

| ポール | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ・ルノー | 1:38.909 | |

| 1995 | 優勝 | ミハエル・シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:36:52.930 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | ベネトン・ルノー | 1:38.023 | |

| 1994 | 優勝 | デイモン・ヒル | ウィリアムズ・ルノー | 1:55:53.532 |

| ポール | ミハエル・シューマッハ | ベネトン・フォード | 1:37.209 | |

| 1993 | 優勝 | アイルトン・セナ | マクラーレン・フォード | 1:40:27.912 |

| ポール | アラン・プロスト | ウィリアムズ・ルノー | 1:37.154 | |

| 1992 | 優勝 | リカルド・パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 1:33:09.553 |

| ポール | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:37.360 | |

| 1991 | 優勝 | ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:32:10.695 |

| ポール | ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:34.700 | |

| 1990 | 優勝 | ネルソン・ピケ | ベネトン・フォード | 1:34:36.824 |

| ポール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:36.996 | |

| 1989 | 優勝 | アレッサンドロ・ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:35:06.277 |

| ポール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:38.041 | |

| 1988 | 優勝 | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:33:26.173 |

| ポール | アイルトン・セナ | マクラーレン・ホンダ | 1:41.853 | |

| 1987 | 優勝 | ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ | 1:32:58.072 |

| ポール | ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ | 1:40.042 | |

| 1977 | 富士スピードウェイ | |||

| 1976 | 富士スピードウェイ | |||

改修の歴史

1983年:シケイン誕生

1983年3月、最終コーナーのスピードを押さえることを目的にシケインが設置され、コース全長は6004.15mから6033.35mとなった。

1984年:スプーンカーブ改修

1984年3月には、視界性改善のためにスプーンカーブが全体にイン側へ移動された。手前のコーナーは135Rから250Rへ、そしてスプーンカーブの入口と出口は、それぞれ90Rと70Rから60Rに統一され、コース全長は5943.15mに減少した。

1985年:ターン1・2改修

1985年3月、見通しの改善とセーフティーゾーンの拡大を目的に、ターン1・2(100R、70R、60R)を、100Rと60Rの2つのコーナーに整理し、これを直線で結ぶレイアウトに変更。コース全長は5911.98mとなった。

1987年:ピット大改修&新生デグナーの誕生

1987年1月、ピットおよびコントロールタワーの大規模な改修工事を実施した。これにより、ピットロードの走行レーンおよび作業エリアは10mから18mへと大幅に拡張され、ピットの奥行きも6mから12mに倍増。12m×4.5mのピットは従来の40基から48基に増設され、全長は186mから229mへと延伸された。

コントロールタワーは引き続き3階建て構造を維持しつつも、延床面積は従来の6倍に拡張。ピット上部にはホスピタリティエリアが新設され、さらにパドック内には医務室やドライバーズサロンも新たに整備された。医務室の横にはヘリポートも併設され、緊急時の対応力が強化された。

コースレイアウトについても安全性の向上を目的に改修が行われた。S字カーブおよびヘアピンカーブではセーフティーゾーンが拡張され、ヘアピン先に位置していた西ピットコントロールタワーはバックストレート側へと移設された。

さらに同年7月には、それまで80Rだったデグナーカーブが、15Rの進入、137mの直線、25Rの脱出から成る新たな複合コーナーへと変更され、広大なセーフティゾーンが確保された。これにより、コース全長は5859.43mへと改定された。

1991年:シケイン再改修

シケイン周辺の再改修が実施された。これは、ピットイン車両とシケイン進入車両の接近を緩和し、より広いセーフティゾーンを確保することを目的としたものだった。

具体的には、シケインの進入位置を従来よりも30m最終コーナー寄りに変更。また、ピットロードの入り口は130R寄りに70m移動された。これにより、レイアウトの安全性がさらに高められ、コース全長は5864.03mへと延長された。

2000年:ショートカットの設置

2000年6月、ダンロップコーナーを立ち上がった先に、ヘアピン状のショートカットカーブが新設された。

2001年:長期改修計画開始

21世紀に向けた長期的な改修計画が始動。2001年3月、まずS字セクションの一部をイン側へ移設し、アウト側のセーフティゾーンを拡張。これに合わせてピット棟の改修、パドックエリアの拡大、グランドスタンドの増設も実施された。

さらに翌2002年2月には、ダンロップコーナーが逆バンクを立ち上がった先から全体的にイン側へ移設され、アウト側のセーフティゾーンが従来の12mから25mに拡大。また、デグナーカーブのセーフティゾーンも17mから20mへと広げられ、安全性が一段と高められた。

これらの改修により、コース全長は従来の5,859.13mから5,821mへと変更された。

2003年2月には、名物コーナー「130R」が大幅に改修され、85Rと340Rの複合コーナーに変更された。これによりアウト側のセーフティゾーンが拡大され、安全性が向上した。

同時に、シケインにも改修が施され、新たに4輪専用のシケインが設置された。これまでよりも65m手前に移設され、進入角度が緩やかになったことで、より安全な進入が可能となった。これにより、コース全長は5,807mに変更された。

また、2輪用のシケインも同様に改修され、翌2004年3月にはヘアピン先に新たな2輪専用シケインとピットインロードが新設され、2輪用コースの全長は5,821mとなった。

さらに2005年10月には、シケインからダンロップコーナー先までの東側セクションを一望できる新グランドスタンドが完成。より快適な観戦環境が整備された。

2007~2009年:スタンド&パドック&コース大改修

グランドスタンドに大屋根を設置。新たに「V席」を約5,900席増設したことで、グランドスタンド全体の収容人数は1,900席増の12,830席に拡大した。

グランドスタンドとパドックを結ぶ通路として、新たにトンネルを整備。イベントスペース「グランプリスクエア」も広大なフラットエリアとして拡張され、グランプリスクエアと第1コーナー方面を結ぶ通路として歩行者専用橋が新設された。

さらに、ピットビルを新設した。地上3階建てで、従来より約100m長くなり、ピットボックスも各約109㎡(従来比約1.27倍)に拡大。可動式の間仕切りを備えることで、F1にも対応可能な437㎡の大型ピットボックスを12基整備した。

新設のコントロールタワーは、広さを約2倍に拡張。最新の医療設備を備えたメディカルセンターをピットビル最終コーナー側に移設し、パドック横の山田池は埋め立てられ、パドックスペースは1.2倍に拡大した。

FIAが定める最新の国際安全基準に基づき、東コースにおける安全性のさらなる強化を図った。ターン1(イン側)、逆バンク(イン側)、最終コーナー(アウト側)の各セクションのランオフエリアを拡張。さらにターン2(アウト側)には、グラベルと舗装の二重構成を採用し、コースアウト時の減速性能とマシンコントロール性の向上を両立させた。

2012年:西コースの再舗装

2009年の大改修にて東コースは再舗装されていたが、西コースは旧舗装のままで、約3.4kmの再舗装が行われた。また、2014年にはシケイン付近の路面も再舗装された。

2017~2020年:人工芝撤去と縁石の二重化

人工芝の撤去と、これに伴うアスファルト舗装への置き換え、さらに縁石の二重化が行われた。2017年にはターン1・2、翌2月にはスプーンカーブ、2019年には130R、そして2020年にはデグナーにこの変更が加えられた。

また2022年には、鈴鹿サーキットレーシングスクールの舞台、南コースが全面的な改修を受けた。

2025年:東コースの再舗装

東コースとピットロードの再舗装を実施した。

写真

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

鈴鹿サーキットのマーシャル

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

鈴鹿サーキットのパドック

Courtesy Of Ferrari S.p.A.

Courtesy Of Ferrari S.p.A.

2005年F1日本GP決勝レース

Courtesy Of Williams Racing

Courtesy Of Williams Racing

2019年F1日本GP予選を走行するウィリアムズのロバート・クビサ

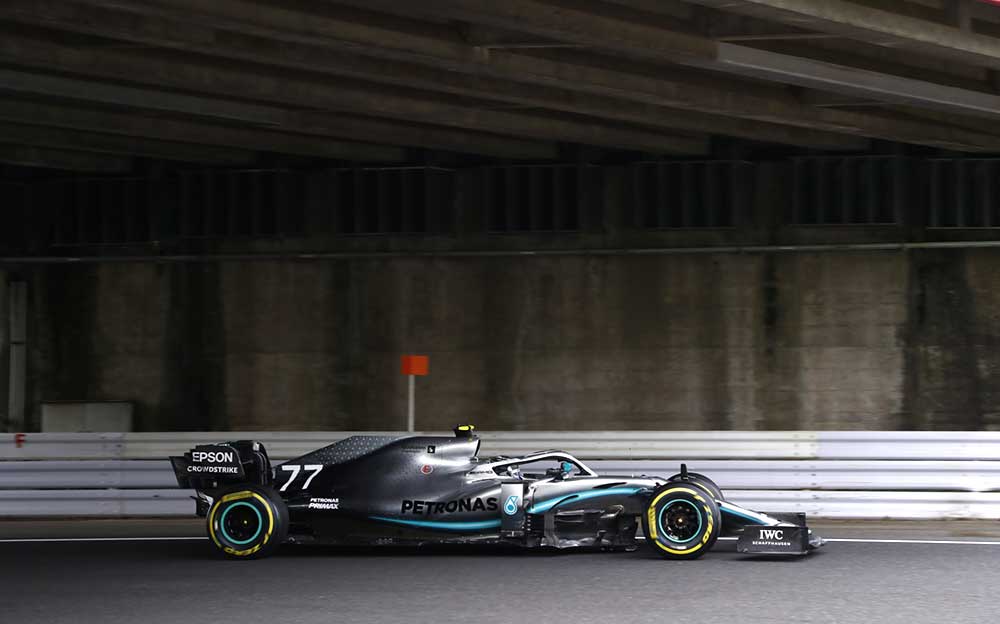

Courtesy Of Daimler AG

Courtesy Of Daimler AG

鈴鹿サーキットの立体交差の下を走るメルセデスW10のバルテリ・ボッタス、2019年F1日本GPフリー走行にて

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

雨の鈴鹿サーキット、2014年F1日本GP決勝レースにて

Courtesy Of Red Bull Content Pool

Courtesy Of Red Bull Content Pool

囲み取材に応じるトロロッソ・ホンダの山本尚貴、2019年F1日本GPフリー走行にて

Courtesy Of LAT Photographic

Courtesy Of LAT Photographic

1996年のF1最終日本GPで優勝しタイトル獲得を決めたウィリアムズのデーモン・ヒルと2位表彰台のフェラーリのミハエル・シューマッハ

ピットウォーク

グランプリのフリー走行前日木曜日に開催されるピットウォーク。普段は間近で見ることの出来ないピットの中を歩き放題イベントとなっている。2010年までは抽選方式で当選者のみが参加できたが、2011年からは会場への先着順となった。

鈴鹿サーキットのピットレーン。多くのファンでごった返しとなる。

ピットで作業するメルセデスGPのクルー。ガレージの設営やマシン作業に従事するチームスタッフを見ることができる。

F1のセーフティーカーだってこの通り。準備万端でレース開始を待つ。

フェラーリのフロントノーズもこの距離で観察できる。ノーズ先端にあるSダクトも確認できる。

フェラーリのピットウォール・スタンド。レース中、チーム首脳陣はこの場所でドライバーやスタッフに指示を出す。