F1日本GP:歴代観客動員数の推移―1987年~2025年までの歩みと背景

F1世界選手権としての日本GPは、1976年に富士スピードウェイで初開催された。その後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による中止を挟みながらも、2025年には通算39回目の開催を迎えている。

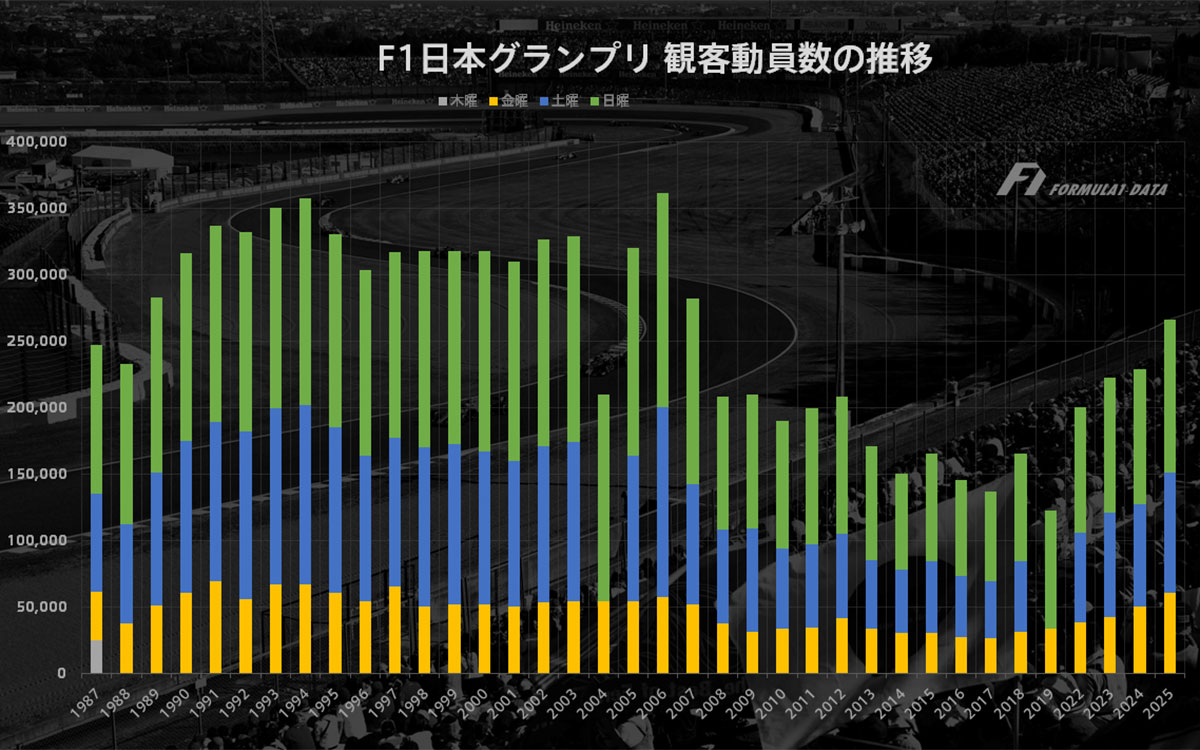

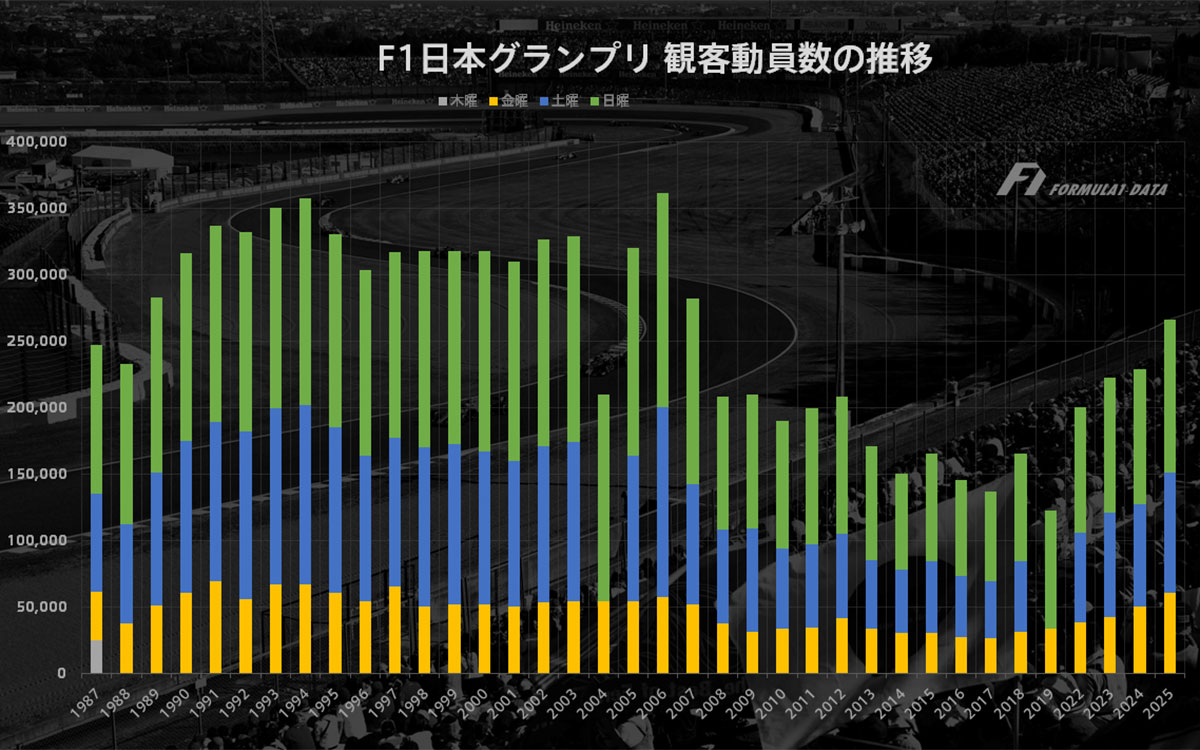

F1日本GPの観客動員数は、2006年に記録した36万1,000人をピークに減少傾向が続き、2017年には過去最低となる13万7,000人を記録した。しかし、2018年にホンダがスクーデリア・トロロッソ(現レーシング・ブルズ)との提携を開始したことで回復の兆しが見え始め、2022年には2012年以来となる20万人の大台を突破。2025年には26万6,000人まで回復し、F1日本GPは再び活気を取り戻しつつある。

copyright Formula1 Data

copyright Formula1 Data

F1日本GP観客動員数の推移グラフ(1987年~2025年)

| 年 | 合計 | 金曜*1 | 土曜 | 日曜 | 会場 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1987 | 247,000 | 61,000 | 74,000 | 112,000 | 鈴鹿 |

| 1988 | 233,000 | 37,000 | 75,000 | 121,000 | 鈴鹿 |

| 1989 | 283,000 | 51,000 | 100,000 | 132,000 | 鈴鹿 |

| 1990 | 316,000 | 60,000 | 115,000 | 141,000 | 鈴鹿 |

| 1991 | 337,000 | 69,000 | 120,000 | 148,000 | 鈴鹿 |

| 1992 | 332,000 | 56,000 | 126,000 | 150,000 | 鈴鹿 |

| 1993 | 350,000 | 67,000 | 132,000 | 151,000 | 鈴鹿 |

| 1994 | 357,000 | 67,000 | 135,000 | 155,000 | 鈴鹿 |

| 1995 | 330,000 | 60,000 | 125,000 | 145,000 | 鈴鹿 |

| 1996 | 303,000 | 54,000 | 110,000 | 139,000 | 鈴鹿 |

| 1997 | 317,000 | 65,000 | 112,000 | 140,000 | 鈴鹿 |

| 1998 | 318,000 | 50,000 | 120,000 | 148,000 | 鈴鹿 |

| 1999 | 318,000 | 52,000 | 120,000 | 146,000 | 鈴鹿 |

| 2000 | 318,000 | 52,000 | 115,000 | 151,000 | 鈴鹿 |

| 2001 | 310,000 | 50,000 | 110,000 | 150,000 | 鈴鹿 |

| 2002 | 326,000 | 53,000 | 118,000 | 155,000 | 鈴鹿 |

| 2003 | 329,000 | 54,000 | 120,000 | 155,000 | 鈴鹿 |

| 2004 | 210,000 | 54,000 | 0 | 156,000 | 鈴鹿 |

| 2005 | 320,000 | 54,000 | 110,000 | 156,000 | 鈴鹿 |

| 2006 | 361,000 | 57,000 | 143,000 | 161,000 | 鈴鹿 |

| 2007 | 282,000 | 52,000 | 90,000 | 140,000 | 富士 |

| 2008 | 208,000 | 37,000 | 71,000 | 100,000 | 富士 |

| 2009 | 210,000 | 31,000 | 78,000 | 101,000 | 鈴鹿 |

| 2010 | 190,000 | 33,000 | 61,000 | 96,000 | 鈴鹿 |

| 2011 | 199,000 | 34,000 | 63,000 | 102,000 | 鈴鹿 |

| 2012 | 208,000 | 41,000 | 64,000 | 103,000 | 鈴鹿 |

| 2013 | 171,000 | 33,000 | 52,000 | 86,000 | 鈴鹿 |

| 2014 | 150,000 | 30,000 | 48,000 | 72,000 | 鈴鹿 |

| 2015 | 165,000 | 30,000 | 54,000 | 81,000 | 鈴鹿 |

| 2016 | 145,000 | 27,000 | 46,000 | 72,000 | 鈴鹿 |

| 2017 | 137,000 | 26,000 | 43,000 | 68,000 | 鈴鹿 |

| 2018 | 165,000 | 31,000 | 53,000 | 81,000 | 鈴鹿 |

| 2019 | 122,000 | 33,000 | 0 | 89,000 | 鈴鹿 |

| 2022 | 200,000 | 38,000 | 68,000 | 94,000 | 鈴鹿 |

| 2023 | 222,000 | 42,000 | 79,000 | 101,000 | 鈴鹿 |

| 2024 | 229,000 | 50,000 | 77,000 | 102,000 | 鈴鹿 |

| 2025 | 266,000 | 60,000 | 91,000 | 115,000 | 鈴鹿 |

- *1 1987年は初開催特例で木曜日にフリー走行が行われ、2万5,000人が来場した。表中の金曜の数字は、木曜と金曜の合計動員数。

- 2004年と2019年は台風により土曜走行が中止に。土曜に予定されていた予選は日曜午前に開催された。

- 2010年は大雨により土曜の予選が中止となり、日曜日午前に開催された。

歴代観客動員数の推移と歩み

1977年の第2回大会では、ジル・ヴィルヌーヴのクラッシュにより観客を含む2名が死亡する事故が発生。以降、鈴鹿サーキットでの初開催となった1987年まで、F1日本GPは10年間の空白期間を迎えることとなった。

そんな1987年シーズンは、ウィリアムズとロータスがホンダエンジンを搭載。日本人初のフルタイムF1ドライバー、中嶋悟がアイルトン・セナのチームメイトとしてデビューを果たした。鈴鹿には延べ11万2,000人の観客が詰めかけた。

バブル景気に沸く日本ではF1人気が急上昇し、1994年には過去最多となる35万7,000人を動員。この年は片山右京、鈴木亜久里、野田英樹、井上隆智穂の4名がスポット参戦を含めてグリッドに並び、日本人ドライバーが大きな存在感を見せた。

1995年は阪神・淡路大震災の影響で消費自粛ムードが広がる中での開催となり、わずかではあるが観客動員数が初めて減少。それ以降は、鈴木亜久里以来となる日本人表彰台ドライバー、佐藤琢磨の活躍により、観客数はおおむね31万人前後で推移したが、2004年には台風22号の影響で土曜のセッションが中止され、動員数は21万人にまで落ち込んだ。ただ、決勝の動員数に着目すれば過去最高と、決して人気が低迷したわけではなかった。

実際、2006年に鈴木亜久里が立ち上げたスーパーアグリがF1に参戦すると、決勝日の観客数は16万1,000人、3日間の総動員数は36万1,000人と過去最高を記録。F1人気は再び勢いを見せた。

潮目が変わったのは、富士スピードウェイが1977年以来となるカレンダー復帰を果たした2007年だった。大雨と濃霧のなかで強行されたレースは、序盤の大半をセーフティーカー先導で消化する展開となり、レース運営に対する不満がドライバーから噴出した。加えて、人員不足や運営の不慣れから会場周辺は深刻な交通渋滞と混乱に見舞われ、さらにコース外で発生した陥没事故の影響で多くの観客が足止めされる事態に陥った。

運営側の見積もりの甘さによりトイレの数も大幅に不足し、環境面での配慮も欠如。これら一連のトラブルに対し、一部観客は損害賠償を求めて東京地方裁判所に訴えを起こすなど、F1日本GPの運営に対する信頼は大きく揺らぐこととなった。

この影響により、翌2008年の動員数は20万8,000人に減少。2009年から再び鈴鹿に舞台を戻したが、リーマン・ショックの影響で景気は冷え込み、21万1,000人にとどまった。

その後もインターネットの普及により人々の興味関心が多様化する中で、ホンダ、トヨタ、ブリヂストンの相次ぐF1撤退、そして2011年の地上波中継終了といった要因が重なり、F1人気は長期低迷に転じた。小林可夢偉の健闘も空しく、2010年代には観客動員が10万人を下回る年も出始めた。

2015年にはホンダがF1パワーユニット・サプライヤーとして復帰したものの、当時のマクラーレンとの提携は低迷を極め、最下位争いを演じるような苦しい状況に。期待された人気回復の起爆剤とはならず、2017年には過去最低となる13万7,000人にまで観客数が落ち込んだ。

だが、ホンダが強豪レッドブル・レーシングとパワーユニット供給契約を結ぶと、2018年には16万5,000人まで回復。翌2019年は台風19号の影響で土曜の全イベントが中止となり、動員数は前年と比べて4万3,000人減の12万2,000人に落ち込んだが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による中断の影響で3年ぶりの開催となった2022年は、2012年以来となる20万人にまで回復した。

そして2025年、小林可夢偉以来となる日本人F1ドライバー、角田裕毅が日本GPを前に、前年のドライバーズチャンピオンを制した強豪レッドブルに移籍。話題性の高まりを受け、観客動員は前年比16%増の26万6,000人を記録し、日本GPの人気が再び上昇基調にあることを示した。