F1:V10復活案、ホンダを含む複数メーカーが反対―明らかになった各陣営のスタンス…開発凍結緩和案が浮上

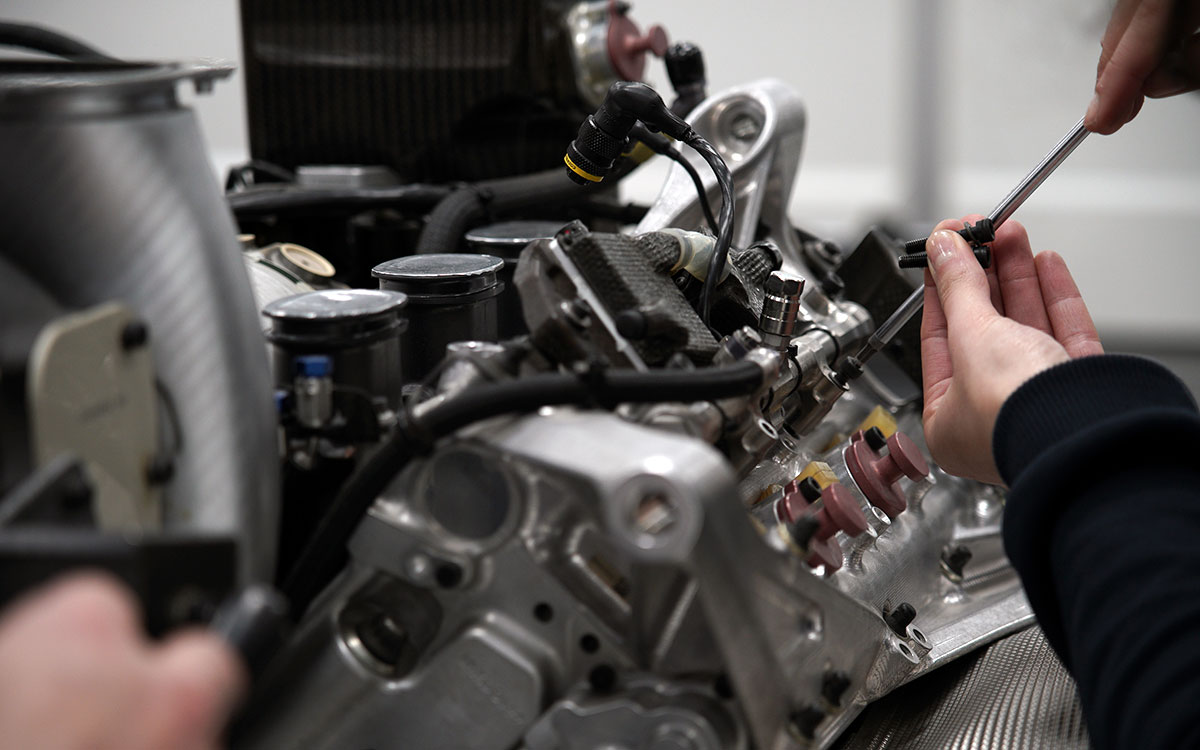

2025年4月11日、バーレーンにてF1のパワーユニット(PU)メーカーと国際自動車連盟(FIA)との会合が行われ、2026年から導入される次世代PU規定に関する議論が交わされた。注目を集めた「V10エンジン復活案」については、複数のメーカーが明確な反対を表明した。

会合はFIAのモハメド・ベン・スレイエム会長の主導で開催され、アウディとザウバー、GM、フォード、メルセデス、フェラーリ、レッドブルの首脳陣が出席。ホンダからはHRCの渡辺康治社長とPU開発責任者である角田哲史氏が参加した。

独「Auto Motor und Sport」によると、ホンダおよびアウディは、2026年からのハイブリッド規則こそがF1参戦・復帰の決定打だったことを改めて強調。V10エンジンの復活を含む早期のレギュレーション変更に対し、明確に反対の立場を取った。

メルセデスのCEOオラ・ケレニウスも「原則としてあらゆる変更にはオープン」としながらも、「ルール変更には準備期間が必要で、場当たり的な変更はメーカーの離脱を招く」と警鐘を鳴らした。

最終的に、V10復活案を巡る投票は行われず、会合は70分ほどで終了した。一旦棚上げされた格好だが、仮に投票が実施されていたとしても、必要とされるPUメーカー6社中4社の賛成を得るのは不可能だったと見られる。

ホーナー「少なくとも2031年まではない」

レッドブル・パワートレインズ(RBPT)を代表して出席したクリスチャン・ホーナーは、2031年まではV10エンジンの復活は事実上不可能であるとの見解を示した。

「このレギュレーションが承認された際、各メーカーは文書に署名した。そのため、重大な変更を行うには、いわゆる“スーパー・マジョリティ(特別多数決)”が必要になる。つまり6社中4社の賛成が必要になるというわけだ」とホーナーは語った。

「2031年、つまり新しいコンコルド協定の終了時であれば可能性はあるかもしれない。でもそれ以前に何かを変えるなら、ガバナンスに従う必要がある。つまり『次はこれにしよう』と勝手に決めることはできないということだ」

フェラーリ、GM、RBPTはV10エンジン復活案について、ホンダやアウディ、メルセデスとは異なる考え方を持っていた可能性もあるが、少なくとも今回はその主張を飲まざるを得なかったといえる。

PU開発凍結の緩和へ─新規参入・開発遅延組に光明

一方で、次世代PUの開発において後れを取っているメーカー、新規参入組にとっては小さな収穫もあった。現行のPU開発凍結(ホモロゲーション)制度の緩和に向けて、今後協議を行う方針が確認された。

現行制度では、シーズン中のPUアップグレードは厳しく制限されているが、今後は一定条件下でのアップグレードを認め、各メーカーの性能を早期に収束させる案が検討されているという。

ホーナーは、V6ハイブリッド・ターボが導入された2014年にメルセデスが突出した優位性を築いたことに触れ、「レギュレーションが大幅に変わると性能格差は避けられない。重要なのは、それをいかに早く収束させられるかだ」と強調した。

「今は予算上限(バジェットキャップ)がある。エンジンのホモロゲーションを撤廃し、バジェットキャップ内でのアップグレードを認める形にすれば、より早い収束が可能になるかもしれない」

「我々の誰もが求めているのは接戦であって、2014年のような一強状態ではない。特に新規参入メーカーが追いつけるような制度が必要だ」

FIAは今後も各メーカーや関係者との協議を継続し、次世代PU規定の調整および将来的なエンジン規定の在り方について、建設的な議論を進めていく方針を示している。