レッドブルF1、ホンダPUへの切り替えの裏に「内部情報」とマルコ…”F2烙印エンジン”にリスクなしと判断

2019年に向けてF1パワーユニット(PU)サプライヤーをルノーからホンダに変更した決断についてレッドブルのヘルムート・マルコは、ホンダに関する「内部情報」が大きな役割を担ったと明かし、「リスク」は一切なかったと説明した。

マクラーレン供給時代(2015~2017)のホンダ製PUは致命的に信頼性が欠けていただけでなく、MGU-Hによる回生エネルギー不足も顕著だった。

フェルナンド・アロンソはホンダのお膝元、鈴鹿で行われた2015年の日本グランプリの際に、なす術なく次々とストレートで追い抜かれ、無線を通して「GP2エンジン」と言い放ち、F1レベルに到達していないと罵った。

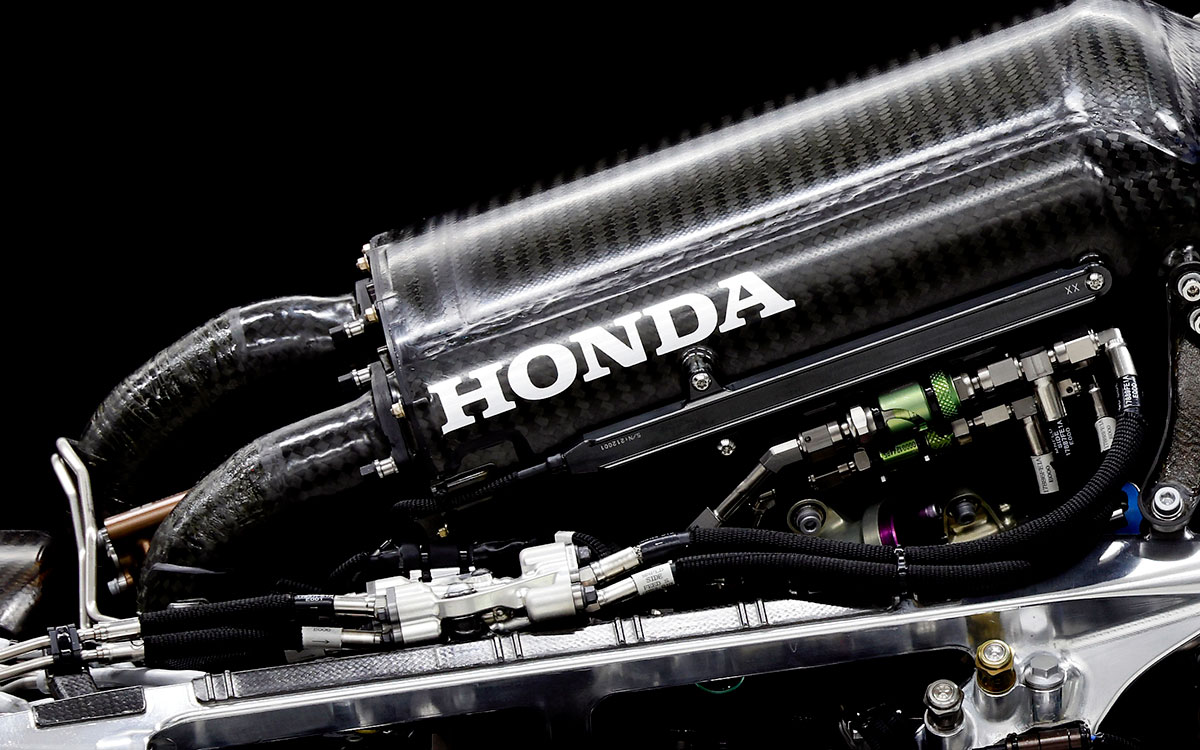

抜本的な改善に向けて投じられた2017年型PU「RA617H」では、従来の「サイズゼロ」コンセプトが見直され、Vバンク内に収められていたコンプレッサーをエンジンブロック前部に、タービンを後部に置き、長いシャフトで連結するスプリット方式を採用した。

Courtesy Of Honda

Courtesy Of Honda

2017年のホンダ製F1パワーユニット「RA617H」

だが、そんな意欲作がアロンソとストフェル・バンドーンにもたらしたのは、最高位6位と計30ポイント、そして9回のリタイヤだった。

回生エネルギー量は増大し、重心の低下により走行性能も改善したが、長くなったシャフトが振動を発生させ、MGU-Hにトラブルを頻発させた。マクラーレンは提携解消に動いた。ホンダは供給先を失ってのF1撤退という屈辱的な状況に直面しかけた。

RBおよびアルファタウリの前身、トロ・ロッソがホンダとの提携を発表したのは、こうしたシーズンの最中の事だった。そして2018年6月にレッドブルはホンダとの契約を発表する。

Courtesy Of Honda

Courtesy Of Honda

F1オーストリアGPの公式記者会見に出席した田辺豊治テクニカル・ディレクター、トロロッソのフランツ・トスト代表、レッドブルのクリスチャン・ホーナー代表

ルノー製PUを搭載する当時のレッドブルはタイトル争いにこそ絡んでいなかったが、それでもマックス・フェルスタッペンとダニエル・リカルドが3勝を挙げるなど、少なくとも表彰台を争うだけの競争力はあった。

ホンダへの切り替えは一見、ギャンブルのように見えるが、マルコは「内部情報」を理由に、こうした見方を否定した。

マルコは2024年9月5日公開のポッドキャスト、Inside Line F1とのインタビューの中で「2014年に新しいエンジン規則が導入されると、我々のエンジンサプライヤー(ルノー)は残念ながら競争力のあるエンジンを作ることができなかった。それでも我々は挑戦したが、メルセデスは本当に手強かった」と語った。

「我々のボス(ディートリッヒ・マテシッツ)も大ファンではなく、私は『今のエンジンでは、もう誰もやる気を起こさない。なぜなら誰もが知っているように、このエンジンでは勝ち取れないからだ』と伝えた」

「そしてラウダ(ニキ・ラウダ / メルセデス非常勤会長)と握手を交わす形で(PUの供給について)メルセデスと合意した。ただ、トト(ウォルフ / チーム代表兼CEO)がこれを支持しなかったため、結局、この契約は実現しなかった」

振動の問題を解決するためにホンダは当時、パワートレイン開発・試験・シミュレーションの分野で世界をリードするオーストリアのAVL社と協議していた。オーストリアはレッドブルのホームであり、AVLの本社があるグラーツはマルコの地元だ。

「そこで我々はホンダに話を持ちかけた。当時のホンダはマクラーレンと組んでいたが、競争力を発揮できていなかった」とマルコは続ける。

「ただ私は、彼らの計画に関する幾つかの内部情報を持っていたため、『リスクを取って進めよう』と申し出た。だが、そのリスクは実際にはリスクではないと考えていた」

「なぜなら、私は彼らがダイナモにどれだけの資金を投入しているかを知っていたからだ。AVLはグラーツにある。そのため彼らがどれだけ本気かは分かっていた」

「当時、アロンソは『F2みたいだ』などと言っていたが、我々はその後、エンジンをホンダに切り替えた」

「我々は常に大胆な決断を下してきた。このチームには『ノーリスク、ノーファン』という文化が少しばかりあるのだ」