F1エミリア・ロマーニャ決勝直前情報: タイヤ戦略考と天気、ペナ適用後のグリッド―角田PLスタート

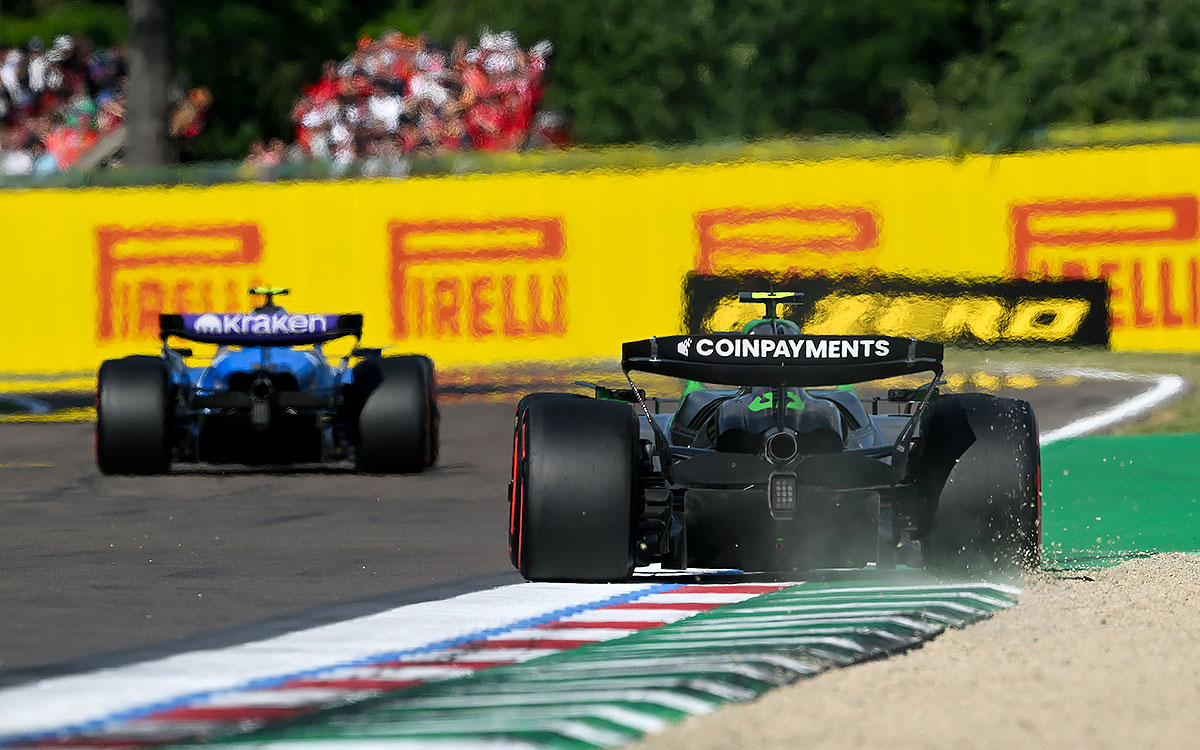

日本時間5月18日(日)22時にスタートを迎える2025年F1第7戦エミリア・ロマーニャGPのスターティング・グリッドが発表された。予選結果からの変動、予想されるタイヤ戦略と気象条件について見ていこう。

スターティンググリッド

予選Q1において、FIA国際競技規則(ISC)およびレースディレクターの指示に反したとして、フランコ・コラピント(アルピーヌ)に1グリッド降格ペナルティが科された。

コラピントは、角田裕毅(レッドブル)がクラッシュした際に振られた赤旗中断中、FIAから再スタート時刻が正式発表される前にファストレーンへ進入していた。

この決定により、リアム・ローソン(レーシング・ブルズ)が代わって15番グリッドに着き、コラピントは16番グリッドに並ぶ。

ポールポジションに着くのはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)。最前列2番グリッドにはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が並ぶ。

角田はパルクフェルメ下で、3基目のICE(内燃エンジン)を開封するなどパワーユニット一式を交換。ピットレーンからスタートする。

| Pos | Driver | Team | Qualifying |

|---|---|---|---|

| 1 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1(-) |

| 2 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 2(-) |

| 3 | G.ラッセル | メルセデス | 3(-) |

| 4 | L.ノリス | マクラーレン | 4(-) |

| 5 | F.アロンソ | アストンマーチン | 5(-) |

| 6 | C.サインツ | ウィリアムズ | 6(-) |

| 7 | A.アルボン | ウィリアムズ | 7(-) |

| 8 | L.ストロール | アストンマーチン | 8(-) |

| 9 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 9(-) |

| 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 10(-) |

| 11 | C.ルクレール | フェラーリ | 11(-) |

| 12 | L.ハミルトン | フェラーリ | 12(-) |

| 13 | A.K.アントネッリ | メルセデス | 13(-) |

| 14 | G.ボルトレート | ザウバー | 14(-) |

| 15 | L.ローソン | レーシングブルズ | 16(+1) |

| 16 | F.コラピント | アルピーヌ | 15(-1) |

| 17 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | 17(-) |

| 18 | E.オコン | ハース | 18(-) |

| 19 | O.ベアマン | ハース | 19(-) |

| 20 | 角田裕毅 | レッドブル | RT |

レースの模様はDAZNとフジテレビNEXTで完全生配信・生中継される。

決勝は「ミディアム→ハード」の1ストップが本命

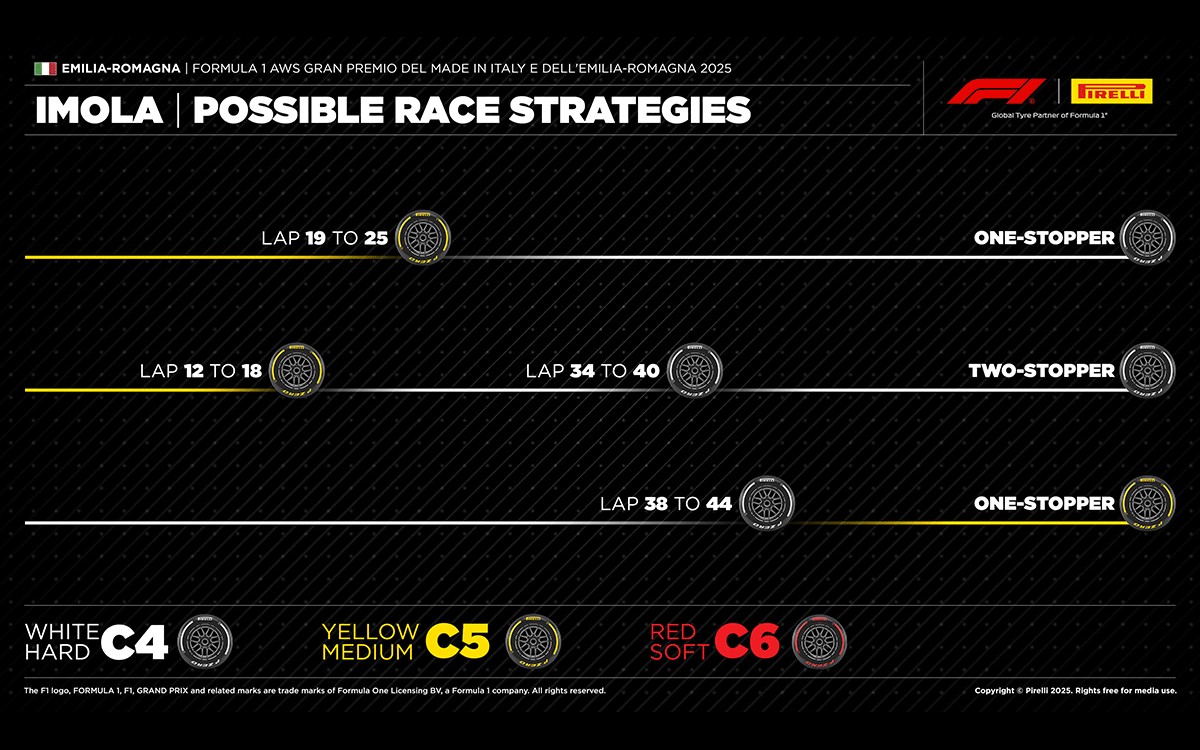

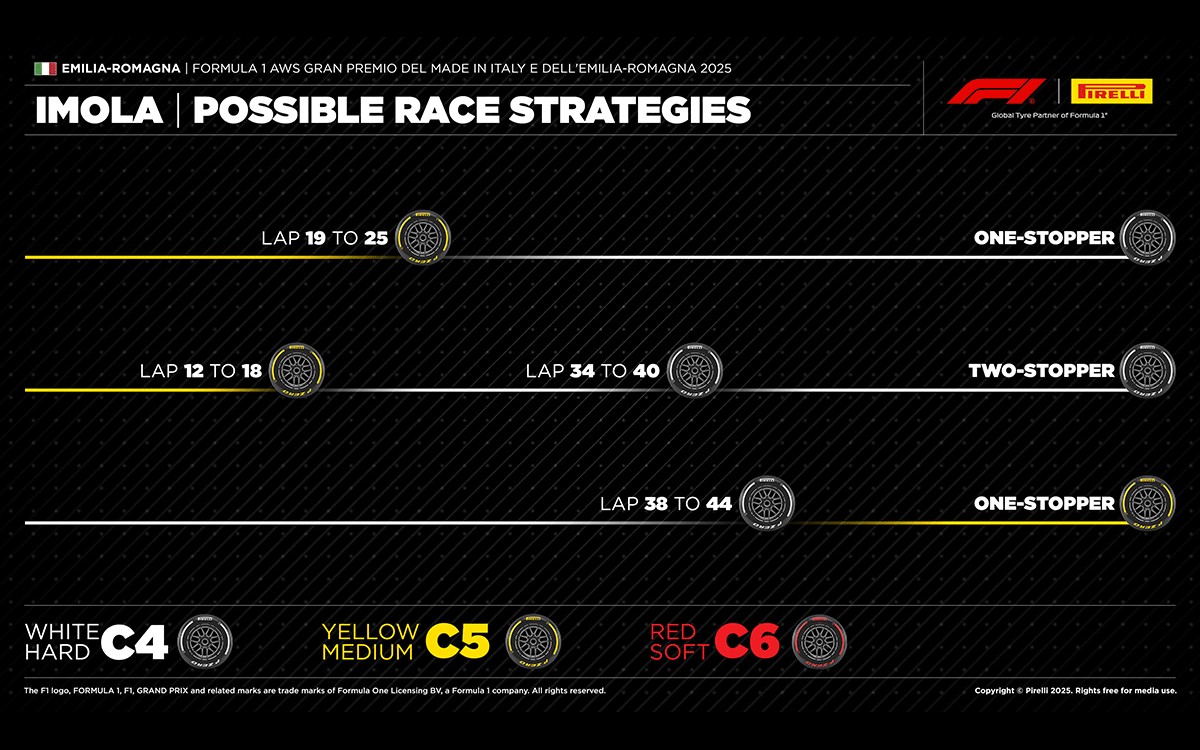

昨年のエミリア・ロマーニャGPは、波乱要素の少ない典型的な1ストップレースとなった。ピレリは今年、タイヤコンパウンドを1段階柔らかく設定しているものの、今年も1ストップ戦略が主流になると見ている。

想定される最速戦略は「ミディアム(C5)→ハード(C4)」の1ストップ。ピットインの推奨タイミングは19~25周目とされており、序盤のペース配分が重要になる。

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

2025年F1エミリア・ロマーニャGPタイヤ戦略シミュレーション図、2025年5月18日イモラ・サーキット

一方、「ハード→ミディアム」の“逆張り”戦略をとるドライバーもあるかもしれない。特に角田裕毅やフェラーリ勢など、後方に沈んだ者にとっては、ギャンブルなくして大幅な前進は難しく、オーソドックスな戦略の逆を行く必要がある。

1回目のピットタイミングを遅らせ、セーフティカー出動やVSC(バーチャル・セーフティカー)などの展開を待つ作戦がハマれば、大きく順位を上げることも可能だろう。

過去にはこの戦略でセルジオ・ペレスが上位勢に対してポジションを上げており、2025年も同様の展開が再現される可能性は十分にある。

一方で、2ストップ戦略はシミュレーション上「ミディアム→ハード→ハード」が最有力とされているが、イモラはピットストップによるロスタイムがカレンダー最長(約27秒)であり、またオーバーテイクの難しさを考慮すると、「リスクの割に合わない」とピレリのモータースポーツ部門を率いるマリオ・イゾラは分析している。

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

2025年F1エミリア・ロマーニャGPタイヤ戦略シミュレーション図、2025年5月18日イモラ・サーキット

天候と風がレースを左右する可能性も

日曜は晴れ時々曇りの予報となっており、降水確率はそれほど高くない。ただし、アペニン山脈の麓に位置するイモラでは、局地的なにわか雨の可能性が指摘されており、油断は禁物だ。

また、風速が最大35km/hに達すると予測されており、ドライバーにとってはわずかな横風が命取りとなりうるテクニカルなイモラにおいて、風の変化も見逃せない要素となる。